|

|

주거 사다리가 끊기고 있다. 서울과 지방의 부동산 시장 온도 차가 집값에 녹아나며 양극화를 부추긴다. 대구의 주택·부동산시장이 장기 침체의 터널을 빠져나오지 못하는 가운데 서울 집값은 고공행진을 이어가고 있다.

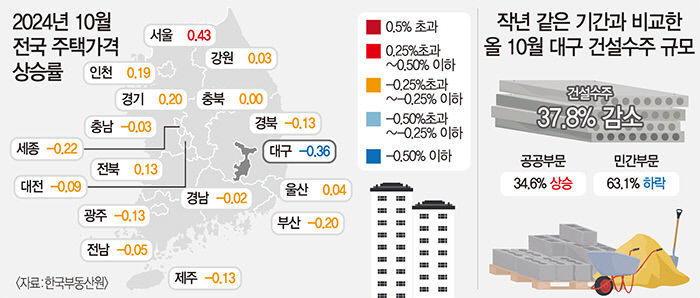

국토교통부에 따르면 올해 1월부터 11월까지 대구 아파트 매매가격은 작년보다 4.43% 하락했다. 반면, 이 기간 서울은 4.42% 상승했다. 대구는 작년에도 전년대비 8.27% 하락해 전국에서 집값 하락 폭이 가장 컸던 지역이다.

서울 집값이 오를 동안 대구는 내리는 서울과 지방의 아파트 매매가격 디커플링이 양극화를 키우고 있다.

실제 대구와 서울의 아파트 평균 매매 가격 차이가 3배 이상 벌어졌다.

한국부동산원 R-ONE시스템에 따르면 지난 10월 기준 대구 아파트 평균 매매가격은 3억2천151만1천원이다. 같은 기간 서울 아파트 평균 매매가격은 11억2천37만4천원이다. 대구 평균가보다 3.4배 이상 비싼 수준으로, 차이만 8억원에 달한다.

대구 평균 매매가를 구(區)별로 살펴보면 수성구가 5억4천485만2천원으로 가장 높고, 달성군이 2억2천814만9천원으로 가장 낮다. 북구도 2억4천458만2천원으로 집계됐다. 가장 낮은 달성군과 수성구 매매가격 차이는 두 배가 넘는다. 가격 차이는 달성군 평균 매매가격보다 더 큰 3억2천원여만원이다.

평균가격 대구 3억2천·서울 11억2천

가격차 10년 전 2억여원서 올해 8억

대구 건설 수주액, 전국 1%도 안돼

신규사업 양극화에 산업 고사 위기

아파트가격이 가장 비싸다는 서울 '강남 3구'의 평균 매매가는 20억원을 넘었다.

강남구 23억8천448만2천원, 서초구 22억4천700만원, 송파구 17억8천44만4천원이다.

대구 평균 매매가와 서울 강남구 평균 매매가 차이는 약 20억원이다.

10년 전인 2014년만 해도 서울과 대구의 아파트 평균 매매가 차이는 2억8천여만원에 불과했다. 2014년 10월 서울 아파트 평균 매매가는 4억9천845만2천원, 대구는 2억983만6천원이다.

수성구와 비(非)수성구 차이 역시 '1억원대'에 그쳤다. 수성구 평균 매매가는 2억7천263만6천원, 대구에서 가장 낮은 달성군은 1억5천861만4천원으로 차이는 1억2천여만원에 불과해 최근 10년 사이 집값 양극화가 극단적으로 치닫으며 '주거 사다리' 단절이 연출된 모습이다.

양극화는 지표로도 뚜렷하다. KB국민은행의 월간 주택 시계열에 따르면 11월 전국 아파트 5분위 배율은 10.93으로, 역대 최대 격차를 이어갔다. 상위 20% 아파트 한 채로 하위 20% 아파트를 11채 가까이 살 수 있다는 의미다.

한국건설산업연구원은 내년 주택 가격 전망으로 "수도권은 가격이 유지되고 지방은 2% 하락해 수도권과 지방의 격차 확대가 지속 될 것"이라고 내다봤다.

|

양극화는 건설경기에서도 고스란히 투영되고 있다.

지난 10월 기준 대구 건설수주액은 1천149억원으로 전년 동월 대비 37.8% 감소했다. 민간부문 재건축주택, 학교·병원, 사무실 등에서는 63.1% 급감했다. 국내 건설공사 수주액(12조5천565억원) 중 대구의 규모는 0.9%에 불과해 건설 경기의 온도 차를 여실히 드러내고 있다.

문제는 실물경제의 바로미터인 대구 건설부동산 경기를 끌어올릴 요인을 찾기 어렵다는 데 있다. 대구는 미분양이 일부 소진됐지만 여전히 8천506세대의 '미분양 리스크'를 떠안고 있다. 서울 미분양은 917호에 불과하다.

지난해부터 이어진 미분양 공포는 지역 내 신규 주택사업에 제동을 걸었다. 집값 하락이 컸던 작년 대구의 신규 분양(50세대 이상)은 한 건도 없었다. 분양이 끊기면서 분양 광고 및 대행, 광고 대행, 인테리어, 설계 등 연관 업계가 지금까지 심각한 경영난을 겪는 중이다. 광고산업은 붕괴 위기마저 감지되고 있다. 대구의 A광고회사는 직원 3분의 2를 줄이는 고강도 구조조정을 했고, B회사는 정규직 대신 프리랜서로 회사를 유지 중이다. 올해 분양이 일부 재개됐지만 역외 건설사 사업이 많은 탓에 지역 이외 업체에 일감이 쏠리며 후방효과가 제한적이었다.

서경규 대구가톨릭대(부동산학과) 교수는 "수도권과 비수도권의 차이처럼 대구 안에서도 수성구와 비수성구 간 집값 격차는 더 커질 것"이라며 "수요자들이 자산 가치를 잃지 않고 오를 것이라고 기대하는 소위 '똘똘한 한 채'로 몰리는 경향이 양극화의 원인"이라고 지목했다. 그러면서 "대구시 등은 비수성구에 대한 교육, 문화, 사회 전반의 투자를 통한 고른 발전으로 격차 해소에 나서야 한다"고 주문했다.

윤정혜기자 hye@yeongnam.com

윤정혜

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지