귀뚜라미가 가을을 부른다. 베란다 화분 밑에서 힘차게 가을을 밀어 올린다. 귀뚜라미 소리를 따라 화초를 살피다가 무심히 하늘을 보았다. 짧게 탄성이 일었다. 샛노란 초승달이 귀뚜라미 소리에 귀를 기울이고 있는 게 아닌가. 수줍어하는 소녀의 귓바퀴 같아, 웃음이 났다. 아름다움은 예고 없이 사람의 마음을 흔들어 놓는다. 달빛을 받은 화초들이 그림자로 화답한다. 화가들은 달을 가슴에만 담아두지 않았다. 화폭으로 달을 받아냈다.

이정, '문월도', 종이에 엷은 색, 24.1×16.1cm, 간송미술관 소장

◆이정의 그믐달과 신윤복의 초승달

더벅머리의 도인이 그믐달을 보며 웃고 있다. 날렵한 곡선에 매료된 것일까. 도인은 한 소식을 얻었는지 득의의 미소를 짓는다.

탄은(灘隱) 이정(李霆, 1554~1626)의 작품 '문월도(問月圖)'이다. 이정은 조선시대 중기 묵죽화로 한 획을 그은 인물로서 세종의 넷째 아들 임영대군(1418~1469)의 손자다. 풍족한 여건 속에서 대나무의 굳은 절개를 시정(詩情) 넘치게 구현하며, 당대 일류 문장가들과 교류하며 예술에 깊이를 부여했다. 순탄하기만 했던 인생에도 불운이 닥친다. 임진왜란 때, 왜적의 칼에 맞아 팔을 다친다. 더 이상 그림을 그릴 수 없게 되자 좌절한다. 공주로 내려간 그는 탄천(灘川)에 '달이 먼저 오는 정자(月先亭)'를 지어 자연과 더불어 은거한다. 주위에 대나무를 심고 관찰하고 사생하며, 대나무의 생리를 체득했다.

그는 다시 붓을 잡았다. 대나무, 매화, 난을 주제로 20폭의 그림을 남긴다. 먹물을 들인 비단에 금니를 사용한 작품은 화려하면서 독특했다. 바로 '삼청첩(三淸帖)'을 엮어 인생 2막을 펼쳤다. 성공은 좌절을 딛고 일어서는 자에게 주어진다. 대나무와 매화, 난을 주로 다룬 그의 인물화로는 '문월도'가 유일하다. 그림 옆에는 조선시대 후기 서화 감식가 석농(石農) 김광국(金光國, 1727~1797)의 발문이 있다. "탄은의 매화와 대나무, 난 그림은 곳곳에 있는데, '망월도(望月圖)'를 얻고 보니, 대개 대나무 그리는 법으로 그려서 간략함이 지극하다." 김광국의 표현대로 '문월도'(이 '문월도'와 '망월도'는 같은 작품이다)는 압축적이고 강직한 선을 구사한 묵죽의 화풍으로 인물을 그렸다.

물기 가득한 붓으로 언덕을 배치하고 인생을 달관한 듯한 도인이 둔덕에 앉아 달을 가리키고 있다. 달을 향하는 손가락을 보지 말고 달을 보라는 뜻일까. 도인은 해맑게 웃고만 있다. 옷소매와 깃은 강한 먹선으로 긋고 인물의 뼈대를 살렸다. 의복은 연한 파랑으로 마감하여 맑다. 왼쪽 모서리에 그믐달이 빛난다. 맨발의 도인은 달을 보며 무슨 생각에 잠겼을까. 그믐달이 화두처럼 떠 있다.

신윤복, '월하정인', 종이에 엷은 색, 28.2×35.6cm, 간송미술관 소장

조각 달빛 아래 밀회를 즐기는 연인이 있다. 쓰개치마를 쓴 여인과 등불을 든 선비다. 몰래 숨어서 벌이는 남녀의 애정이 짜릿한 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福, 1758~?)의 '월하정인(月下情人)'이다. 초승달이 그들을 지켜본다. 해가 저물자 여인이 먼저 와서 기다린다. 마침 등불을 밝힌 선비가 나타난다. 사모의 정이 흐른다. 그들은 어떤 관계일까. 초승달이 은밀하게 보고 있다. 신윤복은 화원인 일재(逸齋) 신한평(申漢枰, 1726~?)의 맏이로 태어났다. 그도 가업을 이어 화원화가가 되었다. 기생과 양반의 애정행각을 그려서 사대부에게 공분을 샀다. 화원으로서 품위를 잃었다는 이유로 도화서에서 쫓겨났다.

인물풍속화의 흐름을 바꾼 그는 시대의 증언자이기도 하다. 인물풍속화 30점을 엮은 '혜원전신첩'은 사실적인 화풍으로 관심을 모은다. 사대부의 기방문화와 기녀들의 생활, 서민의 생활사를 다각도로 포착한 세계가 동영상처럼 펼쳐진다. 인물의 미묘한 표정과 여인의 자태가 눈에 잡힐 듯 생생하다. '월하정인'은 담 모퉁이에서 선비가 연모하던 기녀를 만나는 광경이다. 여인은 희고 갸름한 얼굴을 살짝 가린 쓰개치마를 쓰고 있다. 옷깃과 소매, 신발은 붉은색으로 포인트를 주었다. 여인의 고무신은 선비를 향해 있다. 사랑이 식지 않았다는 증거다. 젊은 선비의 신발은 바깥쪽을 향하고 있어, 아무래도 헤어질 준비를 마친 것 같다. 떠나기 전에 무언가를 여인에게 주려고 품안에 손을 넣었다. 하늘에는 초승달이 무심하다. 담 벽에 "달빛이 침침한 한밤중에 두 사람의 마음은 두 사람만이 안다(月沈沈夜三更, 兩人心事兩人知)"라는 구절이 지문(地文)처럼 박혀 있다.

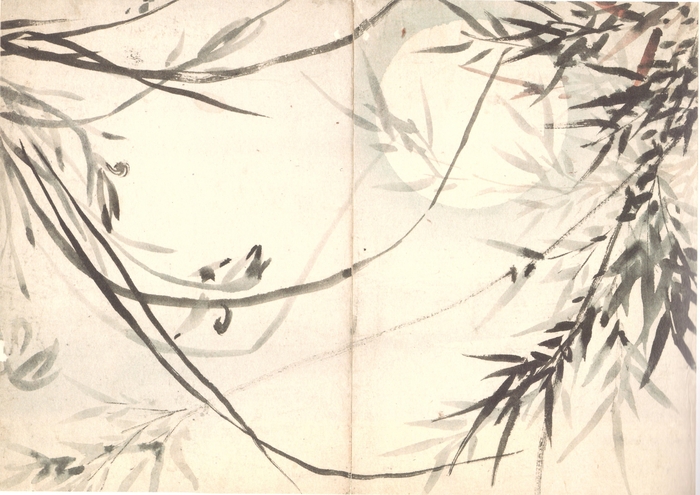

신윤복, '월하난죽', 종이에 엷은 색, 27.0×37.5cm, 1808, 간송미술관 소장

◆높은 곳의 보름달과 낮은 곳의 보름달

신윤복의 작품에는 인물이 등장하지 않는 달 그림도 있다. 그의 작품 같지 않은 '월하난죽(月下蘭竹)'이 그것이다. 은은한 만월 아래 난과 대나무가 비스듬히 기울었다. 바람이 일렁이는 사이로 둥근 달이 떠 있다. '월하정인'이 보여주듯 신윤복은 달밤을 사랑스럽게 연출하는 로맨티스트였다. 인물풍속화로 알려진 만큼, 난초와 대나무 작품은 희귀하다. '월하난죽'은 '혜원화첩'에 들어 있다.

'혜원화첩'은 두 점의 글씨와 여섯 점의 그림이 장착된 화첩이다. 과감하고 파격적인 필치와 색감은 신윤복의 기량이 충분히 발휘된 작품들이다. 화첩 마지막 면에 '무진년(1808) 7월 혜원이 그린다'는 표기가 있다. 한 곳에 메이지 않고 자유롭게 산 인생처럼 그림 역시 개성이 넘쳤다.

일필휘지의 자유분방한 글씨와 과감하고 파격적인 작품에서 그를 새롭게 만난다. '월하난죽'은 달 아래 난과 죽이 어우러진 작품이다. 화면 왼쪽 위에서 가운데로 길게 내리 뻗은 난의 필치가 유려하다. 난 줄기 사이로 뻗은 꽃대는 꽃을 물고 있다. 난과 꽃이 담묵과 농묵을 조율하여 리듬을 탄다. 화면 오른쪽 위에서 아래로 드리운 대나무는 바람을 따라 댓잎을 흔든다. 자연스럽게 조절한 먹의 농담에 힘입어 난초는 대나무를 향하고, 대나무는 난초와 어우러진다. 달빛을 조명삼아 춤을 추는 형국이다.

서정적이며 적막한 밤공기가 청초하다. 난초와 대나무의 표현기법이 현대적인데, 구도 또한 신선하다. 오른쪽 위에서 은은하게 빛나는 보름달이 가슴 깊이 파고든다. 작품의 주인공은 난초와 대나무의 호위를 받은 보름달이다.

김홍도, '소림명월도', 종이에 엷은 색, 26.7×31.6cm, 1796, 삼성미술관 리움 소장

둥근 달은 낮은 곳에서도 뜬다. 잡목과 풀벌레 소리를 가르며 우리에게 온다. 단원(檀園) 김홍도(金弘道, 1745~1806?)의 '소림명월도(疏林明月圖)'가 그렇다. 잡목 너머에서 말갛게 드러난 둥근달은 화면 정중앙을 차지하고 있다. 원만하고 푸근한 표정이 낮은 곳을 밝힌다. 김홍도는 조선시대 후기, 신윤복과 쌍벽을 이룬 풍속화가다. '화선(畵仙')이라 불릴 만큼 기량이 뛰어났다. 전국의 명소를 여행하고 사생한 그림을 정조에게 바쳤다. 정조의 눈과 귀가 되어 충실하게 그림으로 보필했다. 우리에겐 우리 조상의 멋과 해학을 담은 풍속화로 알려져 있지만, 김홍도는 산수화, 화조화, 고사인물화, 신선도, 초상화는 물론 불화, 삽화에 이르기까지 다양한 종류의 그림을 그렸고 조선의 산천을 사실적으로 그린 실경산수화로도 높은 평가를 받고 있다.

잎을 떨군 잡목들이 가지를 드러낸 채 인고의 시간에 들었다. 화면 앞에는 키 작은 나무가 강한 먹선을 입었다. 오른쪽에는 나뭇가지가 공간 바깥으로 뻗고 있다. 풀잎 사이로 얕게 물이 흐른다. 나무와 풀들이 달빛을 받아 은은하게 반짝인다. '소림명월도'는 평범해 보이지만 가슴이 먼저 반기는 작품이다.

◆추석이면 둥글둥글 여무는 달빛

초승달 아래서 가을을 자아내던 귀뚜라미가 어느 순간 자취를 감췄다. 매일 쉬지 않고 소리를 짓던 귀뚜라미는 어디로 갔을까. 고층 아파트에 사는 화초에 생음악을 깔아주던 그의 부재가 새삼 커 보이는데, 휘영청 보름달이 떴다. 추석이다. 달빛이 거실을 밝힌다. 고개를 들어 소원을 빈다. 가을이 여문다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지