|

| 경북 울진군 서면 하원리 불영사 전경. 영남일보 DB |

여자들의 전쟁이라고 할 만했다. 조선 숙종은 첫 왕비인 인경왕후가 죽고나서 인현왕후 민씨를 맞았다. 하지만 왕은 나인이었던 장옥정에게 더 관심이 많았다. 장옥정은 그 유명한 장희빈이 되는 여인이다.

인현왕후와 장희빈은 당시 정치세력인 서인계열과 남인계열을 등 뒤에 두고 있었다. 두 여인을 간판으로 내세운 두 정파는 살벌한 권력게임을 벌이고 있었다. 민씨는 아기를 낳지 못했고 장씨는 아들 균을 낳았다. 숙종은 장씨를 깊이 사랑했기에 중신들의 반대를 무릅쓰고 균을 세자로 책봉하고 장씨를 희빈으로 승격한다.

서인의 대표격이었던 송시열이 상소를 올려서 이를 비판했다. 남인은 다시 송시열을 공격하는 상소를 올렸다. 숙종은 남인의 상소를 받아들여 송시열을 귀양보냈다가 사약을 내린다. 이것이 인현왕후와 장희빈의 1라운드 대결인 기사환국(1680년)으로, 인현왕후는 폐출되어 서인이 되고 장희빈은 왕후가 된다.

‘인현왕후전’의 주인공으로 후덕한 국모(國母)로 칭송받았던 민씨가 숙종에게 미움을 받게된 까닭은 뭘까. 복합적인 정황이 있겠지만 인현왕후가 어느 날 털어놓은 꿈 얘기도 한 몫 했으리라.

“마마, 제가 꿈을 꾸었는데 선왕(先王)께서 나타나 장희빈이 전생에 여우였다고 말해주더이다. 마마가 사냥을 갔다가 여우를 쏘아죽였기에 원한을 갚으려고 이 세상에 태어났다고 하더군요. 남인계의 나쁜 무리와 어울리게 된 것도 그 때문이고요.”

장희빈을 험담하기 위해 부친까지 끌어들이다니...숙종은 속이 부글부글 끓었다.

기사환국 때 쫓겨난 영의정 김수항은 유배지 진도에서 사약을 받았다. 그의 세 아들(창집, 창협, 창흡)은 벼슬을 버리고 은거한다. 1691년 이른 봄날 율곡 이후의 최대 유학자로 꼽히는 김창흡(1653-1722)은 울진 불영계곡에 들러 시 한 수를 읊었다.

일계설수등은폭(一溪雪水謄銀瀑) 이월춘운막취미(二月春雲幕翠微) 향효보수원월거(向曉步隨圓月去) 좌망대상담망기(坐忘臺上淡忘機)

(한 줄기 계곡에 눈녹은 찬물은 은빛 폭포로 솟아오르고 / 이월의 봄구름은 천막처럼 둘러쳐 산안개가 되었네 / 흘러가는 둥근달 새벽까지 따라 걸어 / 좌망대(세상일을 내려놓는 참선을 하는 누대)에 올라 담담히 망각에 드네)

“평생에 들어본 바 없는 절창이십니다.”

환한 새벽달빛에 취한 김창흡이 좌망대에서 만난 노승은 양성법사(1622-1696)였다. 38세의 유학자는 잠을 못이뤄 계곡 길을 걷고 있었고, 69세의 스님은 새벽 예불을 마치고 달빛을 따라 걷다가 서로 만난 것이다.

“어제 저녁 소승은 염불삼매에 들어 시를 한 수 읊었는데, 새벽에 귀인을 만나는 인연을 지으려 그랬던가 봅니다.”

“그러셨소이까? 어떤 시인지 들려주실 수 있는지요.”

“물론이지요.”

삼라불경일이혼(森羅佛經日已昏) 송풍나월엄시문(松風羅月掩柴門) 유거자득유거취(幽居自得幽居趣) 일경청한몽불번(一境淸閑夢不煩)

삼라만상이 부처 말씀인데 해는 이미 노을 /솔바람에 비단달 뜨니 사립문을 닫네 / 숨어 살며 스스로 얻는 것은 숨어 사는 즐거움 / 오로지 맑고 한가로운 경지에 드니 잠자도 꿈을 꾸지 않네

양성법사는 법명은 혜능(慧能)이며 울진 원남연 금매리 태생이다. 신선이 품에 드는 꿈을 꾼 뒤 잉태를 했다 하여 속명을 몽선(夢仙)이라 했다. 12세때 불영사에서 수계(受戒)를 한 뒤 8년간 불경을 통달하고 척조(尺照)대사에게서 배워 큰 깨달음을 얻었다 한다. 이후 두류산, 금강산, 오대산, 태백산, 소백산을 돌아다니며 수행하니 사람들은 그를 도인이라 우러렀다.

어느 날 문득 날아가는 기러기를 보다가 “도(道)는 어디에 있는가? 부질없이 떠돌아 무엇을 찾겠는가? 근본을 찾아 바탕을 궁구하는 것만 못하구나”라고 말하며 불영사로 돌아왔다. 김창흡을 만난 것은 그때였다.

창흡은 양성법사에게 당쟁으로 어지러운 정치 현실을 설명하며 개탄했다. 특히 인현왕후가 희빈의 계략에 내몰린 일은 대의가 땅에 떨어진 참극이라고 사자후를 토했다. 이야기를 묵묵히 듣던 양성법사는 불쑥 이렇게 말했다.

“실은, 소승이 왕후에게 큰 죄를 지은 일이 있습니다.”

창흡은 의아해서 물었다. “깊은 산중을 떠도는 승려가 어떻게 왕후와 관련이 있을 수 있었소?”

법사는 대답했다. “저는 원래 천축산의 신령으로 인간이 되고싶어 태몽 속으로 들어왔사옵니다. 오랫 동안 심산유곡에서 수행하여 제가 읊어드린 시에 있는 몽불번(夢不煩, 꿈을 꾸지 않음)의 경지에 접어들었습니다. 스스로 꿈을 꾸지 않는 대신 타인의 꿈 속에 들어가 이야기를 전할 수 있는 몽선(夢仙)이 된 것입니다. 몇 해 전 인현왕후의 꿈에 들어가 현종(숙종의 부친)으로 환신(換身)하여 장희빈이 예전에 짐승이었다는 사실을 말해주었습니다. 왕비가 이 꿈을 왕에게 고하자, 숙종은 애인을 참소(讒訴)하는 질투심으로만 받아들여 일을 더욱 그르치고 말았습니다. 결국 왕후는 내쫓기고 말았습지요.”

|

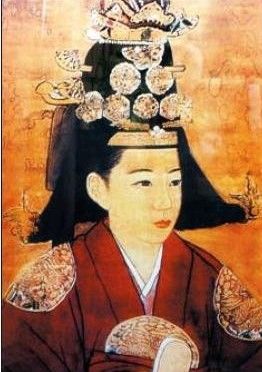

| 불영사 의상전에 있는 인현왕후 인물화. |

천수오유감(天數吾猶憾) 인모혹후군(人謀或後君) 고신일국루(孤臣一掬淚) 쇄향북귀운(灑向北歸雲)

하늘의 운수가 내겐 근심 뿐이어서 / 사람은 중상모략하고 임금은 뒷전으로 내쳤네 / 외로운 신하가 움켜쥔 눈물 한 줌 / 북쪽 임금 계신 곳을 향해 던져 뿌립니다

외할아버지의 심경이 지금 나의 심경과 어찌 이리도 같은가. 왕은 아직 기별도 없다. 장씨 무리들이 나를 죽이라고 왕에게 날마다 속살거리고 있을 것이다. 누추하게 생을 연명하느니 차라리 죽어 깨끗해지리라. 인현왕후는 은장도를 꺼내 들었다. 문득 시 한편을 더 읽는다. 유명한 ‘기몽(記夢, 꿈을 기록함)’이란 시이다.

평생흠앙퇴도옹(平生欽仰退陶翁) 몰세정신상감통(沒世精神尙感通) 차야몽중승회어(此夜夢中承晦語) 각래산월만창롱(覺來山月滿窓瓏)

평생 우러른 것은 퇴계선생 / 세상 떠나셔도 정신은 여전히 느끼고 통하니 / 오늘밤 꿈 속에 주자말씀 전해들었네 / 느낌이 오니 산의 달빛이 창문 가득히 환하네

꿈 속에서 가르침을 받았던 외할아버지처럼 나 또한 꿈 속에서 왕을 한번 더 만나보고 죽으리라. 민씨는 살풋 잠이 든다. 꿈 속에 한 백발노인이 나타나 이렇게 말했다.

“마마의 감수(憾數, 슬픈 운수)는 곧 끝이 나옵니다. 부디 은인자중하시어 옥체를 귀히 여기소서. 사흘만 더 기다리면 기다리던 소식이 올 것입니다.”

“노인은 누구시오.”

“저는 양성 혜능이라 하옵니다.”

사흘 뒤, 민씨는 입궐하라는 전갈을 받는다. 그동안 무슨 일이 있었던가. 여자들의 전쟁 2라운드. 왕후가 된 장씨는 인현왕후의 화근을 없애려고 확인사살에 들어간다. 폐비 민씨가 복위 음모를 꾸미고 있습니다. 이런 상소를 올리게 한다.

숙종은 안 그래도 민씨에게 너무 가혹하게 한 것에 대해 가책이 있었는데, 장씨 쪽의 행위를 보니 욱 하는 마음이 들었다. 여기에는 숙빈 최씨(영조의 어머니)의 역할도 있다. 무수리 출신인 그녀는 강력한 민씨 우군(友軍)이었다. 그녀는 장희빈을 견제하면서 폐비의 억울함을 왕에게 설명했다.

마음이 바뀐 숙종은 남인인 우의정 민암을 죽이고 서인에게 재집권하게 하는 조치를 내린다. 이른 바 갑술환국(1694년)이다. 이때 인현왕후가 복위되고 장씨는 희빈(후궁)으로 강등된다.

인현왕후는 꿈 때문에 곤역을 치른 적이 있었는지라, 몇 해 동안 자신의 복위를 알려준 예언몽에 대해 말을 꺼내지 않았다. 그러나 자진(自盡)까지 결심한 그녀에게 삶을 가져다준 고마운 백발선사를 잊을 수 없었다.

1698년 왕후는 전국의 사찰에 명을 내려 양성 혜능이라는 승려를 찾아 그 얼굴을 그림으로 그려 궁궐로 보내도록 했다. 그녀는 울진 불영사에 있는 양성법사임을 알아냈다. 그는 이미 2년 전 입적을 했다. 왕후는 불영사 사방 10리 안에 있는 산과 전답을 사찰에 시주했다. 꿈에서 꿈으로 이어진 인연이 오롯하고 묘하다.

1867년 4월 승려 유찰은 불영사에 있는 인현왕후 원당의 상량문을 쓴다.

“본사(불영사)의 산천초목과 승려들이 두루 성후(聖后, 인현왕후)의 은덕을 입어서 지금까지 지탱해오고 있다. 마음 속에서 그리워한 것이 몇 년이며 잊을까 조바심을 낸 것은 또 얼마 만이겠는가. 감히 좋은 해 좋은 달 좋은 날을 가려 절의 서쪽 깨끗한 곳에 원당을 건축하고 억만년 동안 성덕이 무강하고 나라가 평안하기를 봉축한다.”

이상국<스토리텔링 전문기자>

◆스토리 메모

양성법사 혜능에 관한 기록은 불영사 남동쪽에 있는 부도 비문에 나와 있다. 울진군지와 부도 안내간판에 나와있는 생몰연도(1425-1516)는 모두 잘못이다. 비문에 적힌 입적 연도인 병자년은 1696년이다. 비문을 지은 최석정(1646-1715)과 비문을 중간에서 청탁한 양성법사의 지기(知己)인 홍만종(자는 宇海, 1643-1725)의 생존 기간을 고려하면 그렇다.

불영사 의상전 상량문에서 ‘인현왕후원당’이라는 묵서명이 나와, 이 꿈의 인연이 전혀 근거없는 일이 아님을 확인해주었다. 김창흡이 불영사에 머무른 때와 양성법사가 이 절에 돌아온 때가 비슷한 것은 사실이나 두 사람은 만남은 상상의 산물이다.

불영사는 천축산 한 자락과 광천(光川)이 서로 휘감아도는 산태극 수태극의 중심에 자리잡고 있다. 의상대사가 연못 속에 있는 용을 쫓아내고 지었다 한다. 서쪽 산에 있는 부처바위가 연못에 비치니 그것이 불영(佛影)이다. 여름이면 연못 속 어리연꽃, 가을이면 피단풍이 서럽도록 아름답다. 인현황후의 꿈 속을 넘나든 ‘몽선(夢仙)’이 거닐던 마당엔 그림자 없는 무영탑이 소슬하게 섰다.

이상국<스토리텔링 전문기자>

변종현

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지