|

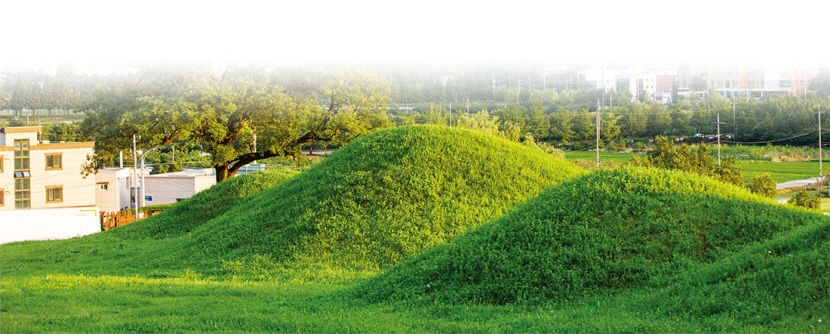

| 임당동고분군 전경. <촬영:석진화 작가> |

이런 주제의 전시가 일반 관람객이나 학생들에게 크게 흥미롭지 않을 것 같다고 짐작하지만 '고분에 고분을 더하다'라는 말 속에는 아주 깊은 고고학적 의미가 내포되어 있기 때문에 포기할 수 없는 전시였다.

경산 시가지 한눈에 보이는 곳

17기의 묘곽 순차적으로 축조

당시 지배자층 권력 유지하며

수 세대에 걸쳐 무덤 세운 듯

6기의 중심묘곽은 호석 구비

부곽형 묘곽 아직 해석 분분

기존 거대분묘 부산물 가능성

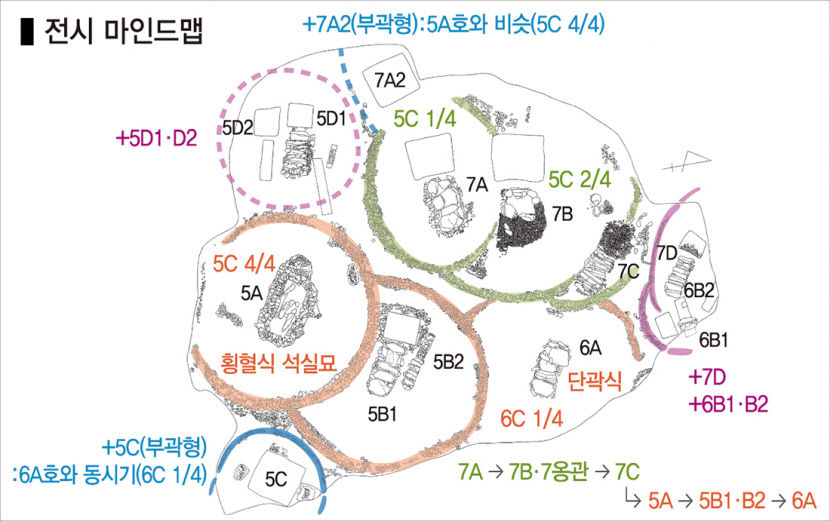

이번 전시에 소개된 고분은 1982년에 발굴되었던 경산 임당동고분군에 축조된 임당5·6·7호분이다. 이 고분은 발굴 당시 하나의 동산 형태로 잔존하고 있었으나 봉토 내에는 여러 개의 묘곽으로 구성되어 있었다. 이 봉토의 가장자리에는 호석(둘레돌)이 잘 남아있었는데 이 호석의 연결 부위를 살펴보니 먼저 축조한 것 위에 나중에 축조한 것이 얹어져 있어 이 묘곽들이 순차적으로 축조되었음을 알 수 있었다.

|

먼저 5세기 초에 임당7A호가 축조되었고 한 세대 정도 지난 후 여기에 임당7B호를 붙여 표형분의 형태를 만들었다. 또 여기에 임당7C호를 덧붙였다. 임당7A호와 7B호는 주곽과 부곽의 배치가 모두 창(昌)자형이며 무덤의 축조 방향이나 규모도 비슷하고 묘제도 동일하다. 또한 주곽의 개석 형태나 충전석을 높게 채우고 부곽의 벽면을 매끄럽게 손질한다는 점에서 동일한 집단이 무덤을 제작하였을 가능성이 크다.

이후 약 50년 정도 지난 뒤에 임당5A호가 축조되는데 이 무덤은 임당동고분군에서 가장 이른 시기에 축조된 횡혈식석실묘이다. 하지만 석실묘로 바뀌었음에도 불구하고 추가장을 하지 않는다는 점, 순장이 계속 나타나고 후축되어 연접되는 무덤을 암광목곽묘로 축조한다는 점 등이 특징적이었다. 긴 시간이 지나지 않아 5A호의 북동쪽 호석 바깥에 호석과 접해서 임당5B1호와 5B2호를 축조하였다. 5B1호는 장방형의 주곽과 방형의 부곽을 창(昌)자형으로 배치하였고 임당5B2호는 동혈묘광 일(日)자형 주부곽식으로 주곽과 부곽 사이에 격벽을 설치하여 구분하였다.

|

| 김대욱 (영남대박물관 학예연구원) |

임당5·6·7호분 봉토 내에는 아주 독특한 형태로 축조된 유구가 확인되었는데 바로 임당5C호와 임당7A2호이다. 임당5C호는 임당5A호와 5B1·2호의 봉토가 연결되는 동남쪽 지점에 덧붙여 축조되었고 임당7A2호는 임당7A호의 서쪽 호석열에 덧붙여 축조하였다. 임당동고분군 대부분의 분묘는 장방형의 주곽과 방형의 부곽이 하나의 분묘로 구성된 것에 비해 이 두 분묘는 방형의 부곽만 축조되어 있다. 이 묘곽 안에는 토기나 무기류 등이 가득 부장되어 있었고 각종 동물유존체나 순장자가 확인되기도 하였다.

시기적으로 임당5C호는 임당5A호, 5B1·2호와 관련한 부곽으로, 임당7A2호는 임당7A호와 관련한 부곽형 묘곽 또는 배장묘로 볼 수도 있다. 또 이 부곽형 묘곽에서는 많은 양의 유물과 함께 순장자도 매장하였으므로 순장곽으로도 이해할 수 있다. 이렇듯 이 부곽형 묘곽의 성격에 대해서는 여러 가능성을 제시할 수 있으나 아직까지 명확한 해석은 할 수 없는 상태이다. 어쩌면 거대한 봉분의 동쪽과 서쪽 가장자리에 덧붙여 축조되면서 기존에 축조된 거대 분묘의 정치적 또는 사회적 위계를 재확인하는 과정에서 생산된 산물로 볼 수 있을 것이다.

그리고 이 중심 묘곽 주변으로 다소 작은 중소형의 고분이 여러 개 축조된다. 먼저 임당7A호의 남쪽이자 임당5A호의 서쪽에는 임당5D1호와 5D2호가 축조되었는데 창(昌)자형의 주부곽식 암광목곽묘이다. 임당7C호와 임당6A호의 북쪽에는 임당7D호, 임당6B1호와 6B2호가 축조되었다. 이 중 임당6B1호는 장방형의 주곽을 북쪽에 배치하고 부곽을 서쪽에 배치한 이혈묘광 명(明)자형 주부곽식으로, 5세기 말에서 6세기 전반에 걸쳐 임당유적에서 다수 확인되는 형태이다. 임당6B2호는 단곽식의 목곽묘로 추정되며 임당7D호는 창(昌)자형 주부곽식으로 축조되었는데 전형적인 임당동고분군의 형태라고 할 수 있다.

이러한 고분의 연접 현상은 경주 대릉원 황남대총이나 대구의 불로동고분군, 구암동고분군 등 신라권역 내에서 다수 확인할 수 있다. 하지만 임당5·6·7호분은 그 어느 곳보다 많은 수의 고분이 연접되었고 그 축조 기간도 100여년 동안 지속되었다. 이 임당동고분군의 바로 북쪽에는 임당토성이 위치하고 있으므로 임당동고분군은 토성의 남쪽 바깥에 존재하고 있는 셈이다.

즉 임당동고분군에서 서쪽으로 바라보면 남천 주변으로 압량들이 넓게 펼쳐져 있으며 현재의 경산 시가지와 그 주변이 한눈에 조망된다. 당시의 경관을 상상해 보면 압량들에서 농사를 짓거나 이 주변에 거주하였던 사람들이 이 구릉 위에 축조된 임당동고분군을 바라볼 때는 마치 성지(聖地)와 같은 지배 계층의 특별한 공간에 압도되었을 것이다. 임당동 지배 계층은 이러한 효과를 누리며 그들의 정치적 권위에 정당성을 부여하고자 이 거대한 고분에 고분을 더해 축조하였을 것이다. 즉 당시 최고 권력을 가진 사람들은 수 세대에 걸쳐 같은 곳에 무덤을 조영하면서 그들의 지위를 유지하고 권력을 정당화했을 것으로 해석할 수 있다. 〈영남대박물관 학예연구원〉

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202601/news-m.v1.20260117.4cf4c263752a42bfacf8c724a96d3b46_P1.jpg)