|

| 정선 '추일한묘(秋日閑猫)'(비단에 채색, 30.5×20.8cm. 간송미술관 소장) |

구절초가 천지다. 산에서 흔히 볼 수 있는 들국화다. 바람에 흔들리는 연보랏빛 자태가 탐스럽다. 지난여름, 산행에서 구절초 한 포기를 데려왔다. 야생화가 베란다에서 자랄까 걱정했는데, 싱싱하게 가지를 뻗어 꽃대를 올렸다. 꽃 네 송이가 집안 가득 국화향을 방사한다.

예로부터 국화는 신하의 충절과 올곧은 군자를 상징한다. 자연에 은둔하는 은자를 일컫기도 한다. 사군자의 하나로서 문인과 화가들의 영감을 자극했다.

작가의 삶에 대한 심정 담아낸 이산해 '한국도'

고개숙인 한 송이의 국화는 낙향한 신세 비유

가을의 서정적 정취 머금은 정선의 '추일한묘'

세밀한 필치 돋보이는 보랏빛 국화는 정절 상징

수채화처럼 담백한 작품 이인상 '송하수업도'

열중하는 사제 주변 듬성듬성 핀 들국화 운치

◆국화에 깃든 화가의 굴곡진 인생

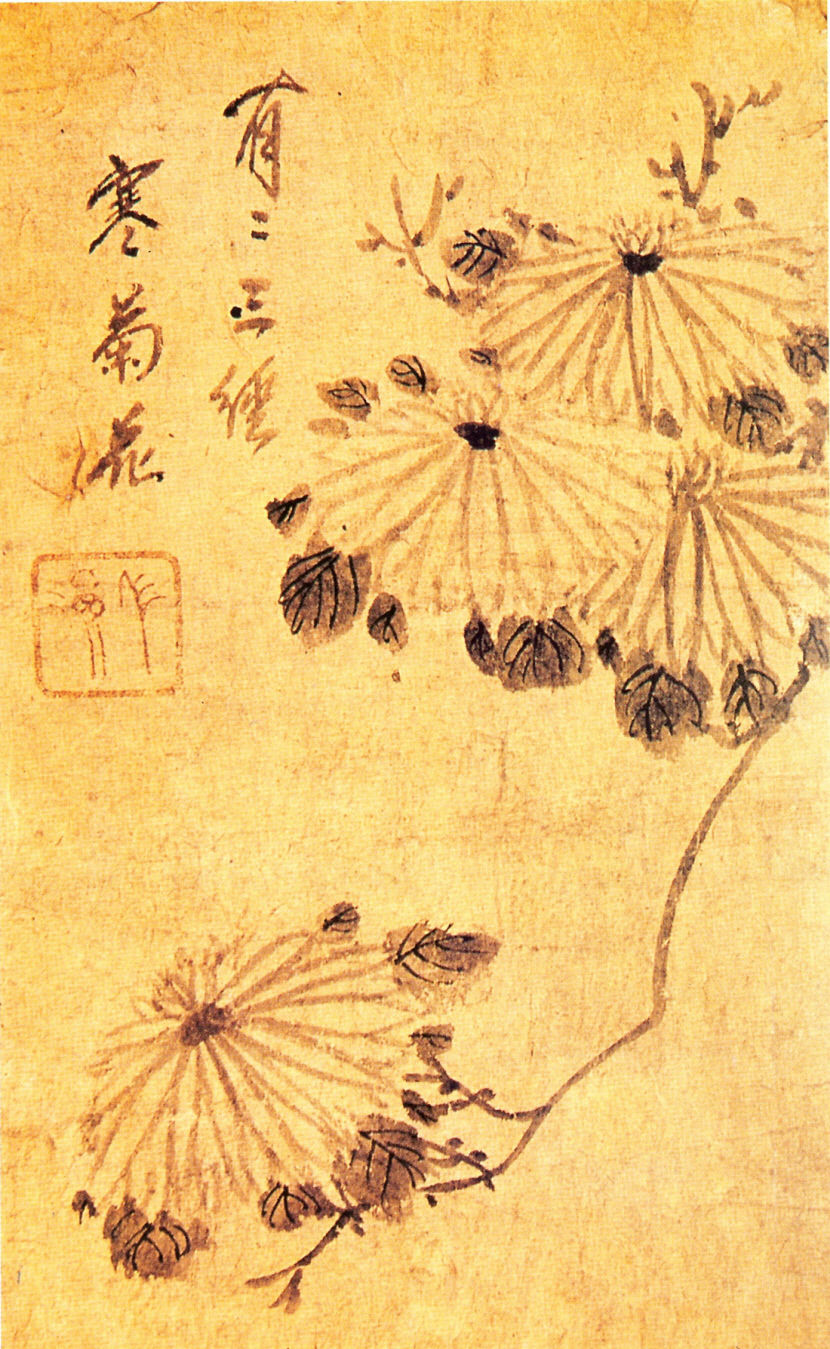

국화는 9월부터 피기 시작하여 한겨울까지 피는 꽃이다. 국화의 한 종류인 '한국(寒菊)'은 12월부터 1월 사이에 피어 한 해를 마무리한다. 특히 엄동설한에 피는 '한국'은 문인들에게 귀감이 되는 꽃이었다. 조선시대의 문인 아계(鵝溪) 이산해(1539~1609년)가 그린 '한국도(寒菊圖)'의 울림이 큰 것은 이 때문이다.

찬 이슬을 맞고 핀 네 송이의 국화가 다소곳하다. 문기(文氣)가 서린 작품이다. 오른쪽 위에 만개한 국화 세 송이를 촘촘하게 그렸다. 꽃을 중심으로 짙은 먹색의 이파리가 포위하듯 에워쌌다. 이파리는 주인공인 국화를 돋보이기 위한 조연 역할을 한다. 국화 한 송이가 왼쪽 아래로 뻗어 공간에 변화를 준다. 왼쪽 위에 '앞마당 두세 갈래 길에 피어난 국화 몇 송이(有二三徑寒菊花)'라는 화제(畵題)가 있고, 그 아래 '산해(山海)'라는 낙관을 했다.

화제는 도연명(365~427년)의 '귀거래사(歸去來辭)' 중의 한 대목이다. '세 오솔길은 황폐해졌지만, 소나무와 국화는 아직 남아 있네(三徑就荒, 松菊猶存).' 여기서 '삼경(三徑)'은 한나라 때 장후가 자기 집 정원에 소나무(松徑)와 대나무(竹徑), 국화(菊徑)를 심은 세 갈래의 길을 일컫기도 하고, '은둔자의 앞마당'을 뜻하기도 한다. 아마도 이산해는 귀향해서 이 그림을 그리며 자신의 신세를 은둔자에 비유한 것으로 보인다.

|

| 이산해 '한국도(寒菊圖)'(종이에 엷은 색, 25.2×15.9cm. 개인소장) |

글과 그림에는 작가의 인생이 고스란히 묻어난다. 도연명이 출사를 포기하고 자연에 묻혀 살았듯이, 이산해도 벼슬길이 순탄하지 않았다. 출사와 낙향을 반복하면서 작품에 자신의 심정을 토로해 놓은 것 같다. 빼곡하게 겹친 국화 무리는 실권을 잡은 자들이고, 아래로 떨어트린 한 송이는 정치에 밀려난 자신이 아닐까. 국화에 그의 굴곡진 인생이 담겨 있다.

이산해는 어린 시절부터 총명하여 신동이라 불렸다. 풍수학으로 유명한 숙부 토정(土亭) 이지함(1517~1578년)에게 학문을 익혔다. 영의정을 지냈으며 서예와 그림에도 재능을 보였다.

◆검은 고양이와 보랏빛 국화의 조화

보랏빛 국화가 어여쁘다. 벌 한 마리가 국화꽃을 희롱하듯 날아든다. 검은 고양이는 고개를 돌린 채 뭔가를 응시한다. 방아깨비가 고양이의 눈치를 살핀다. 들풀이 몸에 바람을 감고 있다.

겸재(謙齋) 정선(1676~1759년)의 작품 '추일한묘(秋日閑猫)'의 광경이다. 대부분 진경산수화를 그렸던 정선의 작품에 꽃과 동물을 소재로 한 그림은 드물었다. 사실적이면서 가을의 서정이 물씬 우러난다.

키가 크고 자태가 고운 국화는 정절을 상징하기도 한다. 보랏빛 국화가 여인처럼 곱다. 일곱 송이가 길게 뻗어 피었다. 꽃잎을 세밀하게 표현하고, 이파리는 붓에 색을 묻혀 단번에 그렸다. 벌이 날개짓 하며 하늘에서 하강한다. 그 아래, 새까만 털을 자랑하듯 고양이가 뭔가를 보고 있다. 방아깨비가 고양이의 눈빛에 놀라 깃을 세웠다. 고양이에게서 빨리 벗어날 찰나를 기다린다. 들풀이 화면에 생기를 불어넣고, 강아지풀이 고양이 뒤에서 오른쪽으로 뻗어 공간을 조화롭게 빚었다. 국화 옆에 '겸재'라 적고, 낙관을 했다.

정선은 여행을 하면서 경치의 감흥을 그린 진경산수화로 유명하다. 대범한 스케일의 산수화와 달리 섬세한 관찰력과 세밀한 필치가 돋보이는 '추일한묘'는 그의 또 다른 기량을 싱그럽게 보여준다.

◆들국화 향기 그윽한 야외수업

국화가 피어 있는 야외다. 스승과 제자가 정답게 앉아 있다. 따갑던 햇살도 물러갔다. 선선하게 부는 바람에 의지하며 공부에 열중한다. 최고의 순간이다. 스승과 함께라면 더 좋다.

능호관(凌壺觀) 이인상(1710~1760년)의 야외수업 그림 '송하수업도(松下授業圖)'다. 두 사람이 휘어진 소나무 아래 너럭바위에 앉아 공부하는 모습을 재미있게 표현했다.

큰 바위를 배경으로 우산 같은 소나무 아래 사방관을 쓴 스승은 책을 펼쳤다. 바닥에는 한쪽 무릎을 세우고 엎드린 제자가 스승의 강의에 몰입하고 있다. 펼쳐진 종이 옆에 연적과 벼루, 먹이 놓여 있다. 들국화 한 송이를 꺾어 놓는 것도 잊지 않았다. 듬성듬성 핀 들국화가 운치를 더한다. 붉은 주전자와 찻잔도 보인다. 국화차를 마시다가 공부를 시작한 모양이다. 국화향이 은은하다.

옷 주름이 인물의 골격을 따라 자연스럽게 처리되어 있다. 연로한 스승의 얼굴이 맑다. 젊은 제자가 홍조 띤 표정으로 집중하는 모습이 진지하다. 나무와 넝쿨, 국화와 바위 표현이 수채화처럼 담백하다. 필획을 자유자재로 다룬 대가의 솜씨답다.

그런데 골이 패고 뒤틀어진 소나무의 자태가 예사롭지 않다. 세상풍파에 견딘 흔적이 훈장처럼 보인다. 불우한 생을 산 이인상의 심경 같다. 자화상을 그리듯 소나무를 즐겨 그린 이인상이었다. 영의정을 지낸 백강(白江) 이경여(1585~1657년)의 현손이었지만, 증조부가 서얼이어서 그는 서얼로 살아야했다. 그러나 명문가의 후손임을 되새기며 평생 올곧은 삶을 잃지 않았다. 학문이 출중하여 명사들과 친분이 두터웠다. 서예와 그림, 전각, 시문에도 두각을 드러냈다.

|

| 이인상의 '송하수업도(松下授業圖)'(종이에 엷은 색, 28.7×27.5cm. 개인 소장) |

이인상은 진경산수화가 꽃 핀 시기를 살면서도 시류에 휩쓸리지 않고, 절제되고 담백한 색채를 구사한 남종문인화풍을 추구했다. 그는 그림에 들국화를 더하는 운치와 여유가 있었다.

◆삶을 축원하는 들국화와 황국의 이중주

낮은 언덕 아래 연못가에는 수초가 피었다. 언덕에는 구절초가 있고, 메추리 한 쌍이 구절초를 바라보며 서 있다. 바위 뒤로 노란색 국화 두 송이가 얼굴을 내밀었다. 그 위로 세 송이의 국화가 달려 있다.

|

| 김남희 화가 |

석지(石芝) 채용신(1850~1941년)의 화조 '국순도(菊圖)'의 한 장면이다. 들국화와 노란색 국화(黃菊)의 조화가 절묘하다. 그 앞에서 메추리 한 쌍이 다정하게 포즈를 취했다.

채용신은 조선시대 말기에서 근대에 활동한, 초상화로 일가를 이룬 화가이다. 무반집안에서 태어났지만 어릴 때부터 그림에 두각을 나타냈다. 늦은 나이에 무과에 급제하여 무관으로 재직하기도 했으나 전업화가로 그림에 매진한다. 1900년과 1901년 어용화사가 되어 초상화가로서 명성을 높였다. 전통 초상화의 기법에 근대 일본과 중국에서 유행한 초상사진술을 도입하여 극사실적 화법으로 자신만의 화풍을 일구었다.

그의 작품은 대부분 초상화여서 화조는 극히 귀하다. '국순도'는 화조 6폭 병풍 중 한 폭이다. 국화와 메추리가 있는 광경을 근대적인 화풍으로 그렸다. 수풀 사이로 짙은 보랏빛 꽃잎에 노란색 알이 박힌 구절초가 탐스럽다. 꽃을 바라보는 메추리의 동그란 눈동자에 향기가 가득하다.

메추리는 한번 맺은 인연을 평생 지키며 산다고 한다. 메추리는 한자로 '암순( )'이다. '암'과 '안(安)'의 중국어 발음이 같아서 메추리를 안빈낙도(安貧樂道)로 일컫는다. 국화는 '국(菊)' 자가, 거처한다는 '거(居)'와 중국어 발음이 같아 거처한다는 뜻을 지닌다. 그래서 국화와 메추리가 그려져 있으면 '안거도(安居圖)'라 불렀다. 국제 정치가 급변하던 시기를 살면서, 92세까지 장수했던 채용신도 평안을 누리고 싶었던 모양이다. 이 작품에는 편안하게 살기를 바라는 축원의 의미가 담겨 있다.

◆애도의 조화가 된 세상의 모든 국화

지금 거리마다 국화가 가득하다. 색색의 꽃들이 만개한 국화와 오색 단풍이 어우러져 마음을 풍성하게 만든다. 그렇다고 마음이 마냥 오색찬란한 것은 아니다. 시월 말, 핼러윈 축제로 무고한 생명들이 한순간에 꺾였기 때문이다. 이 황망한 사태 앞에 모두들 말을 잊은 채 저마다 흰 국화를 들었다. 그들을 지켜주지 못한 마음이 송이송이 슬픔을 삼키고 있다. 11월의 모든 국화는 조화(弔花)다. 삼가 고인의 명복을 빈다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202510/news-m.v1.20251031.6f8bf5a4fea9457483eb7a759d3496d2_P1.jpg)