|

| 조선 여인의 베 짜는 모습, 〈하동 농업전통문화전시관 제공〉 |

|

| 영주시 순흥면에 있는 선비촌. 소수서원과 이웃하고 있으며 선비정신을 계승하고 전통 생활 모습을 재현하기 위해 조성됐다. 〈영주시청 제공〉 |

열아홉에 인연을 맺어 40여 년을 함께 살다가 회갑을 맞은 늙은 아내는 한평생을 돌아보며 가사를 지었고 남편은 답가로 화답했다. 우리 문학사에 보기 드문 부부 가사가 최근에 발굴됐는데 영주선비 두암 김약련 부부가 쓴 노부탄(老婦歎)과 답부사(答婦詞)이다. 거기에는 영남양반가 여인의 삶, 과거 공부와 가족의 헌신, 억울한 귀양과 평생 없는 벼슬 운, 선비의 아내 사랑이 잘 나타나 있다.

◆두암 김약련과 부인 순천김씨

|

| 조선 선비의 평생도 중 회혼례 모습. 영조 때 그림. 〈국립중앙박물관 소장〉 |

이후 16년 동안 노론 조정에서 벼슬을 하지 못했고 1792년 영남만인소에 몇 안 되는 전직관리로 이름을 올렸다. 정조는 오래전에 마음의 빚이 있었던 두암이 초야에 있음을 알게 됐고 이듬해 특명으로 의망(擬望·관리후보)에 올려 다시 가주서에 보임했다. 좌랑·지평·헌납이 연이어 보임됐으나 이미 환갑을 훨씬 넘긴 나이에 제대로 근무할 수 없었다.

1800년 71세 고령임에도 불구하고 세자 책봉 하례에 참석했고 통정대부에 올라 노직당상관이 됐다. 참의, 승지에 잇달아 제수됐으나 병으로 부임하지 못하고 73세 일기로 세상을 떠났다.

부인 순천김씨는 류성룡의 제자로 대구부사를 지낸 동리 김윤안의 후손이다. 안동의 순천김씨 집안은 수양대군의 계유정난에 명신 김종서가 목숨을 잃고 멸문에 이르자, 일족인 예조참의 김유온이 화를 피해 처가 고을인 안동으로 낙남했다. 김유온의 장인은 상주목사를 지낸 권집경으로 여말의 권신 권한공의 증손이고 벌족 성주이씨 이인임의 사위이다.

안동으로 낙남한 순천김씨 집안은 과거 급제자가 여럿 나오고 광산김씨, 순흥안씨 등과 혼반을 맺어 가세를 넓히고 낙동강변의 풍천 구담에 오백 년 세거지를 만들었다.

이렇듯 조선 초기부터 영남 북부 사족이던 예안김씨와 순천김씨 두 집안은 혼인으로 세교를 맺어 '부부사랑가'가 탄생됐다.

◆순천김씨의 노부탄

|

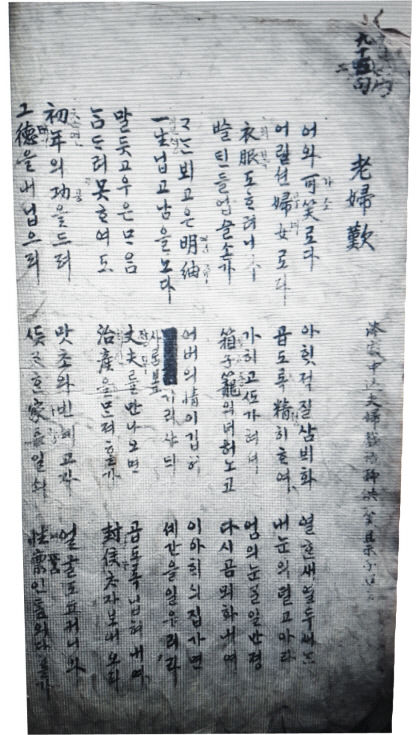

| 순천김씨의 한글가사 '노부탄' 첫 장. |

'어화, 우습구나 어리석은 부녀로다/ 아이 때 길쌈 배워 곱도록 정성 들여/ 열한 새 열두 새는 내 눈에도 덜 고와라/ 의복도 하려니와 쓸덴들 없을 손가/ 가히고 또 가혀서 상자 농에 넣어 놓고/ 어미 눈 가릴망정 다시금 모아내니/ 가는 베, 고운 명주 평생 입고 남겠더라'

영남양반가 여인은 몸종이 있더라도 길쌈이나 음식은 반드시 할 줄 알아야만 했다. 부녀자가 길쌈과 음식을 못하면 장부가 시서(詩書)나 예법을 모르는 것과 같다고 했다. 새는 피륙을 세는 단위이며 순천김씨는 길쌈 솜씨가 뛰어나 처녀 시절에 이미 시집가서 쓸 옷감을 많이 짜 두었다. 한글을 일찍 깨우쳤고 시문에 나오는 한자를 능숙하게 구사했으며 문장도 뛰어났다.

아버지는 딸의 손재주를 보고 '이 아이 시집가면 세간을 일굴 것'이라고 칭찬했고 딸은 '장부를 만나오면 치산(治産)을 먼저 할까/ 곱도록 입혀 내어 봉후(封侯) 찾아 보내오리/ 초년에 공을 들여 그 덕을 내 입으리다' 재산 관리는 안주인 몫이었고, 처녀시절에 남편에 대한 기대와 앞날의 각오가 당차다.

혼인 후에는 '입히시고 먹이는 일, 내 직분 그 아닐까/ 문방(文房)의 넷 벗님네 나를 믿고 부르시며/ 머리의 갓과 망건, 발아래 신는 신을/ 좋도록 이어 드려 뜻대로 가옵소서'라 읊었으니 남편을 위하는 조선 여인의 아름다운 모습이 그림처럼 그려진다.

◆과거공부와 가족의 헌신

조선시대 과거공부에는 돈이 많이 들었다. 가난한 선비는 과거 꿈을 일찍 접었다. 두암은 부지런한 아내 덕분에 20년간 과거공부를 할 수 있었고 순천김씨는 회갑을 맞아 남편 과거 뒷바라지로 힘들었던 지난날을 회상한다.

'산방(山房) 공부에 드는 양식/ 과거시험 보는 정초(正草·시험종이)/ 서울의 정시와 알성시/ 시골 감시(향시)와 동당시/ 베 팔아 명지(明紙) 사고, 소 팔아 과장여비 하니/ 아이 때 유념한 것 다 써서 없어지고/ 혼자서 샀던 전답 아낄 줄 모르고서/ 이 과거에 한 밭 도지 주고/ 오는 식년시에 한 논 팔았네'

입신출세에는 가족의 끝없는 헌신이 뒤따라야만 했다. 등용문에 오른다는 것은 예나 지금이나 쉬운 일이 아니었다.

◆과거 급제와 억울한 귀양

남편이 드디어 한 해에 초시와 복시를 모두 합격했으니 그 기쁨을 순천김씨는 이렇게 썼다.

'울은 독 깨졌던지 성의에 감동했는지/ 청춘을 다 지나고 강사년(强仕年) 넘은 후에/ 삼춘에 소과하고 그해 겨울 대과하니/ 어사화 숙여 쓰고 청삼을 떨쳐입고/ 가뜩이나 좋은 풍채 은광을 가득 입어/ 북·장고·피리를 앞뒤에서 치고 부네/ 산 너머 저 장재님 곡식 두고 자랑마오/ 부세(浮世)에 좋은 영광 과거밖에 또 있는가/ 하물며 모인 사람 한결같이 하는 말이/ 한 해에 소과 대과는 평생 끽착(喫着·음식과 의복) 못다 하리'

승정원 겸춘추 벼슬살이는 1년8개월 만에 끝나고 관서 귀양길에 오른다. '환로(宦路·벼슬길)도 못 올랐는데 귀양은 무슨 일인고/ 지은 죄 없건마는 노하시니 천은(天恩)일세/ 머나먼 관새(關塞)길, 가네 오네 빚이로다/ 팔고 남은 작은 밭을 또 한 자리 판단 말인가.'

조선시대 귀양 죄인은 자기 부담으로 숙식을 해결하며 귀양지로 갔다. 호송관리가 있었으나 동행하지 않았고 귀양지에서도 돈이 없으면 비참하게 살았다. 의복과 침구 등의 물품은 자기 돈으로 마련해야만 했고 귀양살이 어려움에 가난은 더 큰 고통이었다.

낙향 후 아내는 남은 밭에 농사나 짓자고 하니 어릴 적 농사일을 배운 적 없는 남편, 이제 어찌 가르치겠느냐며 단념한다. 글 짓네 쓰네 하면서 지필묵만 찾으니 '옥황상제님은 녹봉 없는 벼슬아치를 왜 내어주었을까? 하늘을 원망하다 돌이켜 생각하니 세상에 굶고 못 입고 글 하다가 과거도 못 한 사람 많다' 고 끝을 맺는다.

◆두암의 답부사

두암이 아내의 글에 답해 쓴 답부사는 96구절로 된 한글가사이다. 정조 특명으로 다시 벼슬길을 나서기 4년 전, 1789년 59세 때 지었다. 두암이 열여덟, 순천김씨가 열아홉에 부부 연을 맺었고, 아내는 스물다섯 살 남편이 창경궁 춘당대 과장(科場)에 간다고 나서니 황소를 팔아 열냥을 노자로 주었다. 두암은 이 과거를 헛되이 보내고 다음 식년시도 또 지나간다고 했다.

불혹을 넘겨 어렵게 등과한 감격을 이렇게 썼다. '벽소련 봄에 꺾고 계전화 겨울에 피여/ 빈가의 도문연(到門宴·과거잔치)을 일 년 중 거포하고/ 부녀를 위로코져 세속 말로 하였으되/ 홍지(紅紙)에 제명(題名)하기는 장부의 내 일이라'

영조 치하에 영남 선비의 과거급제는 무척 어려웠다. 어려움 속에 등과했으니 가난한 살림에 잔치를 크게 열었고, 소과는 백패를 받으니 흰 연꽃으로, 대과는 복두에 계화 꽃가지를 꽂으니 '계전화'라 했다. 부인에게 쓰는 글이라 한글로 썼지만 교지를 받고 조정 출사가 장부의 길이라 했다.

◆아내에게 드리는 사랑의 노래

|

| 이도국 (여행작가·역사연구가) |

'늙은 부인 들어 보오/ 돌밭에 풍년들면 환자(還子)빚 능히 갚고/ 썩은 집에 비 오거든 응차리 저기 있네/ 햇조밥 정히 지어 우리 둘 드리거든/ 맛나게 먹고 앉자 근심 없이 좋게 있자/ 굳은 이 다 빠지고 검은 머리 희였으니/허송한 저 광음이 아깝다 하련마는/ 우리는 이럴망정 결발(結髮)부부 아니던가'

'금년은 임자 회갑, 내년은 내 나던 해/ 행여나 더 살아서 우노전(優老典. 노령에 받는 은전) 입게 되면/ 귀 뒤에 금옥관자, 허리에 붉은 띠를/ 내 그걸 하려니와 부인첩(帖) 자네 타리/ 이것도 하늘이니 기다려 보옵시소'

'천년을 다 살고서 한 가지로 돌아가면/ 뒷사람 말에서 내려 이 무덤 유복하다/ 백세를 함께 살고 자손도 많고 많아/ 알음이 있을진대 그 아니 즐거운가/ 부인도 내 말 듣고 싱긋이 웃노매다/ 어우와 부세인생 이렁구렁 즐기리다'

아내가 글 짓고 남편이 화답한 조선 선비의 아름다운 부부사랑 이야기는 두암이 직접 쓴 필사본 두암제영(斗庵題詠)에 수록돼 있으며 한 권만 전해온다. 안동에는 원이엄마 한글편지가 있듯이 영주에는 두암부부의 한글가사가 있다.

<여행작가·역사연구가>

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202510/news-m.v1.20251031.6f8bf5a4fea9457483eb7a759d3496d2_P1.jpg)