|

| 신한평, '자모육아' 조선 후기, 종이에 담채, 23.5×31cm, 간송미술관 소장. |

◆아버지와 아들이 그린 '모자상'

우리나라의 옛 그림 중에 어린이가 빈번하게 등장하는 그림은 조선 후기 풍속화다. 그 이전에는 양반이 그림의 주인공이었지만 풍속화가 유행하면서 서민이 주인공으로 부각된다. 풍속화는 서민의 생활상을 다루되 주로 대가족이 농경을 하거나 생업에 종사하는 장면을 그렸다.

일재(逸齋) 신한평(申漢枰·1735~1809?)의 '자모육아(慈母育兒)'는 엄마가 아기를 무릎에 앉히고 젖을 주는 그림이다. 배경 없이 네 명의 인물에 초점을 맞췄다. 정적이 감돌지만 인물들의 표정이 각자의 이야기를 건넨다.

도화서 화원인 신한평은 슬하에 두 명의 아들과 외동딸을 두었다. '자모육아'는 마치 화가의 가족사진 같다. 그림 속 화면에 큰딸이 붉은 주머니를 만지며 정면을 향해 앉아 있다. 제법 의젓하다. 중앙에는 엄마가 품에서 젖 먹는 아이를 지그시 바라본다. 아이는 엄마의 젖을 물고 다른 한 손으로 젖을 만지며 평화롭게 안겨 있다. 엄마 뒤에는 큰아들이 한쪽 손으로 눈물을 닦으며 서 있다. 동생에게 사랑을 빼앗긴 설움이 가시지 않은 모양이다. 인물의 표정이 사실적이다. 옷 주름으로 인체의 뼈대까지 살렸다. 화면 왼편 위에 신한평의 호 '일재(逸齋)'가 적혀 있다. 아이를 키우는 가정의 일상을 보여준다.

신한평의 '자모육아'에 등장하는 큰아들이 화원화가로 진출한 혜원(蕙園) 신윤복(申潤福·1758~?)이 아닐까. 신윤복은 신한평의 맏이로 태어났다. 그도 왕의 어진 제작에 참여한 차비대령화원이었던 아버지의 뒤를 이어 도화서 화원이 되었다. 하지만 양반과 기생이 어울려 유흥을 즐기는 장면을 그려서 큰 파장을 일으켰다. 결국 그림 솜씨가 출중했음에도 '춘화(春畵)'를 그렸다는 이유로 도화서에서 쫓겨났다. 그는 기생을 주인공으로 한 인물 풍속화를 개척한 시대의 풍운아였다.

신윤복의 '아기 업은 여인'은 기생이 아기를 업고 있는 그림이다. 부모는 신분을 가리지 않는다. 누구에게나 자식은 애지중지한다. 오른쪽 화면에 써 놓은 긴 화제가 궁금증을 자아낸다. 왼쪽에 트레머리를 한 기생이 젖가슴을 드러낸 채 아이를 업었다. 아이는 손으로 엄마의 어깨를 잡고 미소를 짓는다. 이목구비가 반듯한 아이는 표정이 천진난만하다. 엄마는 풍성한 치마를 입고 늘씬한 자태를 뽐낸다. 자식을 향한 엄마의 마음이 흡족하다.

신윤복이 그림을 마치자 '부설거사(扶薛居士)'가 길게 감상문을 적었다. "파옹(坡翁·소동파)이 주방(周肪)이 그린 '얼굴을 돌린 채 하품을 하며 기지개를 켜는 나인' 그림을 보고는 마음에 쏙 들어 '속여인행'을 지었다. (중략) 멋스러움에 신운이 감도니 주방의 그림과 비교해 본다면 어느 쪽이 나을지 모르겠다"는 내용이다. 중국 당나라의 화가 주방의 그림을 보고 소동파가 시작(詩作)한 일을 환기시키며, 그림 실력이 뛰어난 주방의 그림에 빗대어 신윤복의 그림이 낫다는 말을 하고 싶었던 것이다.

|

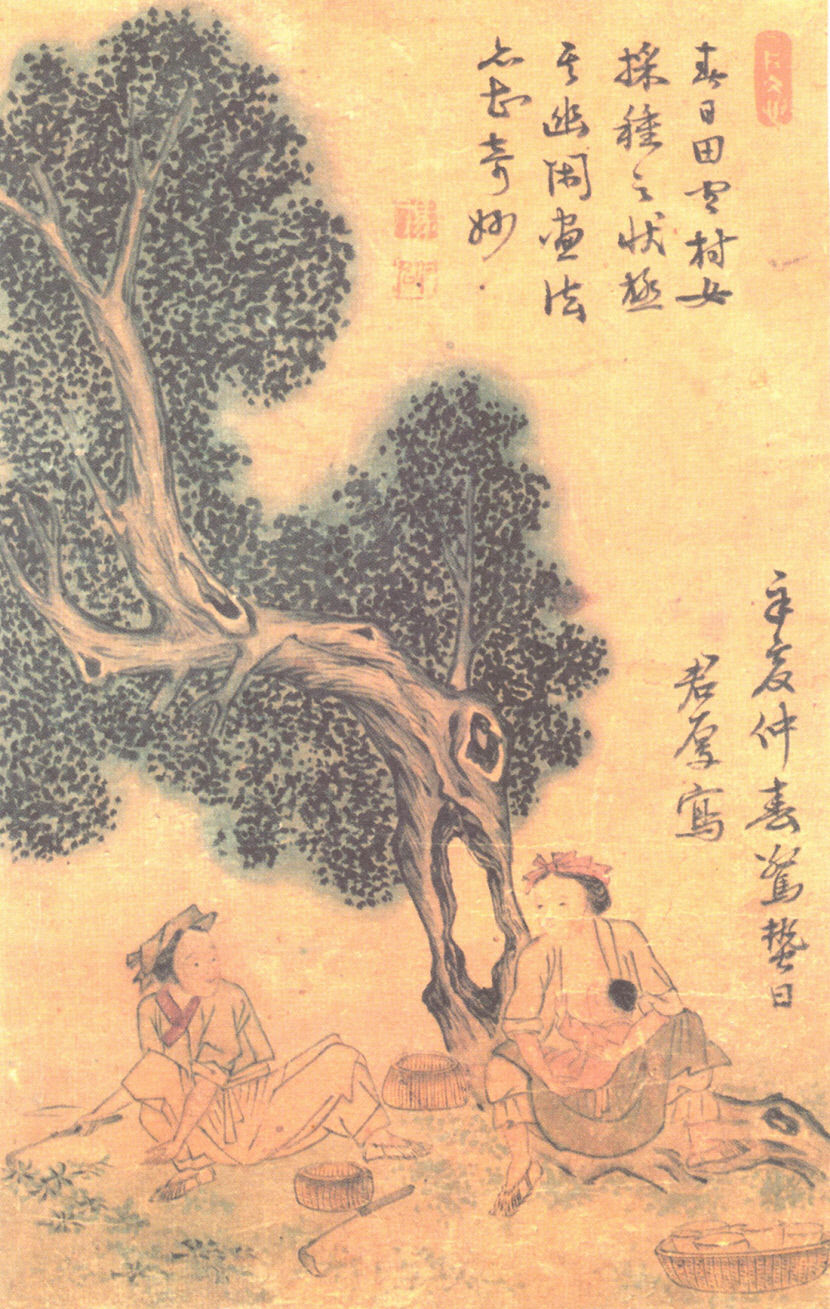

| 마군후, '촌녀채종', 1791, 종이에 옅은 색, 24.7×14.6㎝, 간송미술관 소장. |

◆세상에서 가장 행복한 엄마와 아이

윤리의식이 강한 조선시대였음에도 어린아이가 있는 여인은 자랑스럽게 가슴을 드러내도 괜찮았다. 아이 키우기가 중요한 일이었기 때문이다. 젖먹이 아이는 엄마에게 찰싹 붙어 다녔다. 밭일을 하거나 바깥일을 할 경우 아이를 업고 다니며 젖을 먹였다. 양촌(陽村) 마군후(馬君厚·18세기 후반~19세기 전반)가 그린 '촌녀채종(村女採種)'에도 나물을 캐러 가서 아이에게 젖을 먹이는 엄마의 모습을 볼 수 있다.

마군후는 생몰연대가 확실하지 않지만 19세기에 활동한 화가로, 자는 인백(仁伯)이고 장흥(長興)사람이라고 한다. '촌녀채종'은 아낙이 천으로 머리를 묶고 편한 복장으로 나물을 캐는 장면이다. 화면 중앙에 패고 가지가 잘린 커다란 고목나무가 중심을 잡았다. 짙푸른 잎이 풍성하다. 그 아래에 두 아낙은 마주 보며 이야기를 나눈다. 한 여인은 호미로 나물을 캐고, 다른 여인은 잠시 아이에게 젖을 물리고 있다. 오른쪽 앞에 점심으로 가져온 밥그릇 5개가 소복하다. 하루 종일 나물을 캘 작정으로 들에 나온 모양새다. 오른쪽 화면에 '신해중춘경칩일군후사(辛亥仲春驚蟄日君厚寫)'라고 적혀 있어 1791년 봄 경칩에 마군후가 그렸음을 알 수 있다.

세상에서 가장 아름다운 모습의 하나로 모자상(母子像)이 꼽힌다. 엄마는 아이에게 젖을 물리고, 아이는 엄마의 품에서 무럭무럭 자란다. 석지(石芝) 채용신(蔡龍臣·1850~1941)의 '운낭자상(雲娘子像)'은 모자상의 절정을 보여준다.

한 여인이 방긋 웃고 있는 아이를 안고 있다. 아이를 안은 여인을 사이에 두고 오른쪽에는 '운낭자이십칠세상(雲娘子二十七歲像)'이라고 쓰여 있다. 화면 왼쪽에 '갑인발월석지사(甲寅渤月石芝寫)'라 적고 낙관을 했다. 운낭자(雲娘子)의 27세 때 모습을 1914년에 채용신이 그렸다는 뜻이다. 운낭자를 직접 보고 그린 것은 아니고, 상상으로 그린 초상화이다.

채용신은 무반집안 출신으로 관직에 종사하였다. 초상화로 명성이 높아 1900년과 1901년 어용화사로 발탁되어 고종의 어진 제작에 참여하였다. 그의 초상화는 조선 말기의 전통 기법에 근대 초상사진술을 활용한 극사실적인 화법을 구사하였다.

'운낭자'는 관청의 기생이었다. 1811년 홍경래의 난 때 군수 정시(鄭蓍)가 죽임을 당하자 장사를 지내 주었다고 한다. 이 사실을 전해 들은 조정에서 운낭자를 기적(妓籍)에서 삭제하고 전답을 하사한 후 사후에 그녀를 기리는 제사를 올렸다.

|

| 채용신, '운낭자상', 1914, 비단에 채색, 120.5×62.0cm, 국립중앙박물관 소장. |

|

| 김남희 (화가) |

◆어린이가 웃으면 그곳이 지상낙원

'운낭자상'은 미인의 기준을 따라 그린 정숙한 여인상이다. 짧은 저고리에 가슴을 드러내고 양손으로 받쳐 안은 아이는 소리 내어 웃는 듯하다. 발가벗은 아이는 포동포동하게 살이 올랐다. 손에는 구슬을 쥐고 있어 성스러워 보인다. 엄마에게 안긴 아기는 세상을 다 가진 듯 행복하다. 여인은 풍성한 옥색 치마를 길게 늘어뜨려 우아하다. 치마 사이로 외씨버선이 살짝 드러나 사뭇 동적이다.

모자상은 아름답지만 현실은 그렇지 않았다. 조선시대에도 아이들에 대한 처우는 심각했다. 전쟁이나 흉년 등으로 아이들은 고아가 되거나 버려졌다. 나라에서는 부모 잃은 아이들을 구제하기 위해 정책을 마련할 정도였다.

1783년, 정조는 '자휼전칙(字恤典則)'을 인쇄하여 서울과 지방에 배포했다. 버려진 아이가 굶어 죽는 것을 방지하는 시행세칙을 담았다. 누구라도 버려진 아이에게 젖을 먹이거나 보살펴주면 나라에서 하루에 쌀 1되와 장 2홉, 미역 두 줄기를 준다는 내용이다.

지금은 경제적인 여건이 옛날보다 훨씬 나아졌지만 학대받거나 버림받는 아이들이 있다. 아이들의 수도 격감하는 추세다. 어린이를 낳고 바르게 키우고 교육하는 것은 어른의 일이다. 어린이가 아프거나 없는 세상은 미래도 없다. 어린이가 웃으면 그곳이 낙원이요 무릉도원이다.

◆베란다에서 맛보는 엄마의 품

아홉 송이의 풍란이 꽃을 터뜨리기 시작했다. 한 달 넘게 이어질 풍란의 향기가 가슴 설레게 한다. 나에게 엄마의 품속은 우리 집 베란다이다. 옹기종기 피어 있는 식물이 나의 아이들이다. 나와 슬픔과 기쁨을 함께한 나무들이 웃음을 주고 위로를 준다. 잊지 말자. 어린이는 지상 최고의 꽃이다.

화가 2572kim@naver.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지