|

| 그래픽=장수현기자 jsh10623@yeongnam.com |

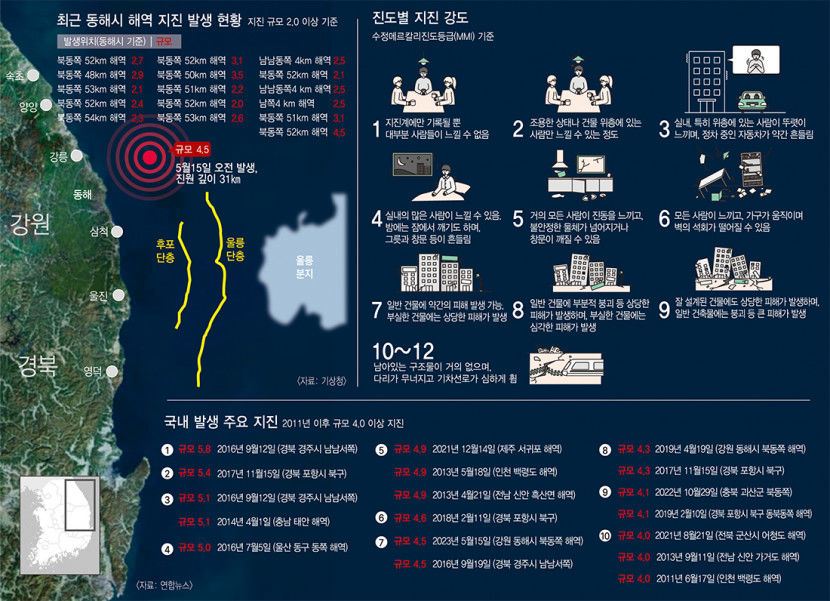

문제는 동해시에서 북동쪽으로 50㎞ 안팎 떨어진 해역에서 지난달 22일부터 이날 오전 9시까지 23일간 모두 36차례(규모 2.0 미만 미소 지진 포함)의 지진이 발생했다는 점이다. 약한 규모의 지진이 이어지다 이날 비교적 큰 규모의 지진이 발생하면서 더 큰 지진이 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 국내 원전 밀집지역인 동해안을 중심으로 잦은 지진이 발생함에 따라 경북 동해안 지역민들이 불안감을 감추지 못하고 있다.

동해 해저에 무슨 일이…

미확인 역단층 활동 추정뿐 정확한 조사 한계

특정 해역서 지진 23일간 지속돼 불안감 확산

◆동해안 잦은 지진 원인

이번 지진은 올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 지진 가운데 규모가 가장 크다. 기상청에 따르면 올 들어 규모 2.0 이상 지진이 44차례 발생했으며 이 중 4.0을 넘는 것은 이번이 처음이다. '3.0 이상 4.0 미만'은 6차례, '2.0 이상 3.0 미만'은 37차례 있었다. 한반도와 주변 해역에서 규모 4.5 이상 지진이 발생하기는 2021년 12월14일 제주 서귀포 서남서쪽 41㎞ 해역에서 규모 4.9 지진이 발생한 이후 1년5개월 만이다. 기상청 기록을 보면 1978년 이후 한반도와 주변 해역에서 발생한 규모 4.5 이상 지진은 총 28차례에 이른다. 규모 4.0 이상으로 따지면 이번 지진은 작년 10월29일 충북 괴산 4.1 지진 이후 약 7개월 만에 가장 큰 지진으로 기록됐다.

이날 지진 진앙은 내륙에서 50여㎞ 떨어진 바다이고 진원의 깊이는 31㎞로 비교적 깊어서 피해를 일으키지는 않았다. 지진을 느꼈다는 유감 신고가 잇따르기는 했지만 인적·물적 피해는 접수되지 않았다. 이번 지진의 진앙 반경 50㎞ 내에서는 1978년 이후 규모 2.0 이상 지진이 42차례 발생했다. 이전에는 2019년 4월19일 발생한 규모 4.3 지진이 제일 강했다.

연속지진이 발생한 곳은 동해에서 강진을 일으킬 수 있다고 평가되는 단층 중 후포단층·울릉단층보다는 북쪽이고 대보단층보다는 서쪽이다. 이들 단층은 가능성은 매우 낮지만 각각 한꺼번에 붕괴하면 규모 7.0 지진까지 일으킬 수 있는 것으로 분석된다. 이번 지진의 경우 위치상 연속해서 지진을 일으킨 별도의 단층이 있으리라 추정되지만 규모를 보면 단층치고는 짧을 것으로 예상돼 찾아내기가 어려워 보인다.

기상청은 일단 역단층에서 이번 지진이 발생한 것으로 분석했다. 역단층은 상반이 위에 자리하고 하반이 밑인 단층으로 양쪽에서 미는 힘(횡압력)으로 형성된다. 문제는 이번 지진과 관련해 파악할 수 있는 게 '역단층에서 발생했다' 정도 외엔 거의 없다는 점이다. 수심이 1천m에 달하고, 바다의 바닥까지 내려간다 해도 진원은 30㎞ 더 깊은 곳에 있기 때문에 탐사가 쉽지 않다. 유라시아판 내부에 자리해 '불의 고리'라고 불리는 환태평양 조산대에 위치한 일본 등에 견줘 지진이 덜 발생하고, 발생해도 규모가 비교적 작은 한국은 내륙에서 단층 조사가 제대로 이뤄지지 않았고 더욱이 바다 쪽은 '깜깜이' 수준이다.

더 큰 지진의 전조인가

전문가 "인근 단층 영향 등 모니터링 강화 필요"

후포·울릉단층 동시 작용 땐 규모 7.0 올 수도

◆더 큰 지진 발생 가능성은

미소 지진을 포함해 지진 발생이 잇따르자 정부도 대응 수위를 높이는 등 긴장의 끈을 놓지 않고 있다. 앞서 행정안전부는 소규모 지진이 계속되던 지난달 25일 지진위기경보를 '관심'으로 격상시켰고, 이번에는 '주의' 단계로 재차 상향했다. 활발한 단층 활동으로 인해 소규모 지진이 계속되다가 규모가 큰 지진으로 발달할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 뿐만 아니라 동해안에는 원전 시설이 밀집해 자칫 큰 피해로 이어질 가능성도 있다. 기상청 관계자는 "규모 4.5 지진이 발생했기에 (해당 해역에서) 단층 활동이 이뤄지는 것으로 판단하지만 해당 해역에 알려진 단층은 없다"고 실토했다. 지진을 일으킨 단층에 대한 정보가 없어 앞으로 더 큰 지진이 발생할지, 아니면 지진이 그칠지 판단할 수 없는 상황인 셈이다.

이날 기상청이 개최한 '지진전문가 회의'에서 전문가들은 추가적인 분석이 필요하다는 의견을 내비쳤다. 이들은 "이번 해역 지진이 과거 지진 활동과 유사한 특성을 보이며 역단층에서 발생한 것으로 추정되지만 해역 지진 분석은 오차가 크기 때문에 추가적인 분석이 필요하다"고 의견을 모았다. 또 "유사 사례와 비교하면 더 큰 규모의 지진이 발생할 가능성은 낮지만 완전 배제할 수는 없다"며 "향후 지속적인 모니터링이 필요하다"고 지적했다.

이에 기상청은 현재 강원권과 동해 중부해역을 중심으로 추진되고 있는 '한반도 지하 단층·속도구조 통합모델 개발' R&D 사업을 통해 동해 해역 지진 발생 원인을 규명하고 감시를 강화할 계획이다. 유희동 기상청장은 "가능성은 낮지만 더 큰 규모의 지진 발생은 배제할 수 없으므로 유관 기관 등 정부 부처에서는 낮은 가능성까지도 철저히 준비해야 한다"고 말했다.

한편 이날 지진과 관련해 한국수력원자력 측은 원전에 미친 영향은 없었다고 밝혔다. 한수원은 "현재 가동 중인 발전소는 정상 운전 중이고, 모든 원전에서 지진 계측 값이 지진경보 설정값인 0.01g 미만으로 계측돼 지진 경보가 발생한 원전은 없다"고 했다. 정부는 안전 조치 및 골든타임 확보를 위해 현재 원전지역 지진관측소(390개)를 2027년까지 851개로 증설해 관측 시간을 현재 3.4초에서 1.4초로 줄일 계획이다. 김형엽·송종욱기자

김형엽

송종욱

경주 담당입니다

장수현

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지