|

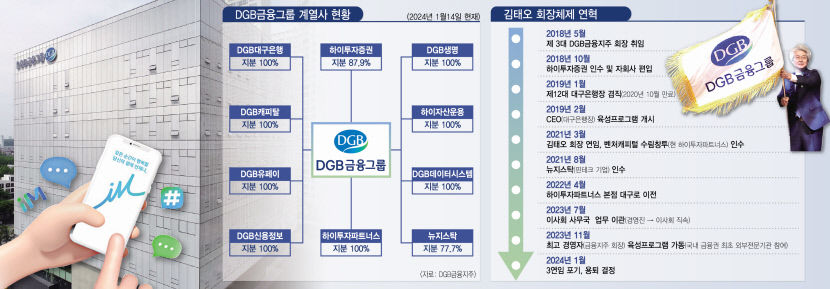

| DGB금융그룹 계열사 현황 및 김태오 회장체제 연혁. 그래픽=장윤아기자 baneulha@yeongnam.com |

오는 3월 말 정기주총을 끝으로 지휘봉을 내려놓는 김태오(69) DGB금융그룹 회장은 지난 5년여간 흠집 투성이던 그룹 지배구조를 혁신적으로 개선했다. 조직 안정화 및 수익구조 다변화 등에서도 괄목할 만한 성과를 냈다는 평가를 받는다. 지방은행이라는 태생적 한계 속에 안주하며 안정적으로만 운영돼 온 DGB 금융사에 도전과 가능성의 길을 열어 놓은 셈이다.

◆최고 수준의 지배구조 선진화 구축

김 회장은 2018년 5월 채용비리와 비자금 조성 사건 등으로 창립 이래 최대 위기를 맞은 DGB금융의 구원투수로 등판했다. 당시 그룹 내부에는 파벌 문제가 극심해 지배구조 개선이 시급한 상황이었다. 당장 임원인사를 하고 싶어도 가용할 인재가 없었다. 그래서 등장한 게 지배구조 선진화 방안이었다. 김 회장은 2019년 일단 대구은행장을 선임하기 위해 CEO육성프로그램을 개시하고 후보군에 대한 체계적인 교육을 시켰다. 이 과정을 거치면서 연말 임원 인사의 객관성 확보에도 힘이 실렸다.

특히 그는 CEO승계 프로그램을 진행함에 있어 외부 자문기관을 활용했다. 외부자문기관의 추천과 평판을 위한 인터뷰 평가 결과를 적극 반영한 것으로, 국내 금융권 최초의 시도였다. 그룹 최고 경영자(회장) 선임에도 외부 전문기관을 도입했다. 그룹 CEO를 선임할 때 DGB금융처럼 외부 자문기관 평가를 반영한 금융지주회사는 전무했다.

이사회 사무국도 그룹 회장 휘하가 아니라 사외이사로 구성된 그룹 이사회 직속으로 둬 독립성을 보장했다. 이로 인해 사외이사들이 경영진의 의중에 영향받지 않고 의사결정을 내릴 수 있는 시스템이 장착됐다. 과거엔 회장 비서실이 사외이사 후보를 추천하고 선임하는 역할을 해 사실상 그룹 이사회가 '거수기 '기능을 벗어나지 못했다.

김 회장은 2019년부터 '그룹 핵심인재 육성 프로그램(HIPO)과정'을 도입했다. CEO 육성프로그램 성격을 띤 이 과정은 차기 회장 후보자(부장·점장·임원·사장) 면담을 시작으로 6~8년간 진행된다. 상시 후보군 관리가 체계적으로 작동하도록 설계한 것이다. HIPO 유형 첫 단계(레벨2)는 그룹 내 부장·점장을 대상으로 하는 'DGB 금융리더스쿨(3년)'이다. 레벨1단계는 임원을 대상으로 한 '계열사 최고 경영자 육성프로그램(3년)' 수료다. 마지막 단계(레벨0)는 '그룹 최고 경영자 육성프로그램(1~2년)' 이수다.

이 같은 CEO육성 프로그램은 김 회장 취임 후 마련한 '지배구조 선진화 방안'에서 잉태됐다. 당시 CEO 육성 및 선임 과정의 투명성 확보 차원에서 과감하게 HIPO를 도입했다. 최근 선임된 대구은행장 2명도 이 과정을 거쳤다. DGB금융의 '그룹 최고경영자 육성프로그램'을 두고 내부에서는 까다롭게 집대성됐다는 평가가 나온다. 5대 시중은행 지주사도 국내 지배구조의 모범 사례로 DGB사례를 첫 손가락에 꼽는다. DGB금융의 CEO 후보군 역량 개발 프로그램은 지난해 12월 금융감독원이 발표한 '지배구조 모범관행'에도 반영됐다.

◆디지털금융 강화와 종합금융그룹 도약

김 회장은 '디지털금융 강화'를 줄곧 외쳐 왔고, 실제로도 구현해 냈다. 김 회장은 취임 후 DGB금융그룹이 대구경북만 겨냥한 것이 아니라 '디지털 글로벌 뱅킹그룹'으로 나아갈 것을 천명하는 등 디지털금융 강화에 대한 강한 의지를 드러냈다. 이를 위해 우선 모바일 금융의 경쟁력을 확보하기 위해 기존 모바일 금융앱을 대폭 강화했다.

대구은행이 모바일금융 앱 'iM뱅크'를 론칭한 것은 2019년 9월이다. 김 회장이 대구은행장(제12대)을 겸직(2019년1월~2020년10월)할 때다. 지방은행으로서 인터넷전문은행 수준으로 브랜드 가치를 끌어올리기 위해 사내공모를 통해 '명칭'을 정했다. 디지털 뱅킹을 강조하면서 자연스레 전국 영업망 확충에도 적극 나서게 됐다.

iM뱅크 활성화는 코로나 팬데믹 상황이 디딤돌을 놨다. 대구은행의 모범사례로 평가받는 서민금융상품 '햇살론뱅크'의 지원 규모를 대폭 늘린 것도 고객 편의성과 접근성을 개선한 'iM뱅크' 영향이 컸다. 지난해 3월엔 iM뱅크 서울본부장의 직명을 대표로 변경했다. 디지털금융 경쟁력을 강화하기 위한 조치다. iM뱅크를 고도화해 고객 증가를 이루는 동시에 고객과 대구은행을 연결하는 모바일 채널로 십분 활용하기 위해서다. iM뱅크 혁신 프로젝트로 'Next iM뱅크' 설계에도 곧 착수한다. ATM(현금자동입출금기)·키오스크(무인종합정보안내시스템)가 은행 업무를 대신하는 '디지털 브랜치' 운영도 디지털금융 강화의 연장선이다.

또 그룹 포트폴리오 다각화와 비은행 계열사의 견조한 성장기반 확보로 대구은행에만 편중된 수익구조를 개선하는 데도 집중했다. 김 회장 취임 후 하이투자증권, 하이투자파트너스(옛 수림창투사·대구 본사), 뉴지스탁(핀테크 기업)등 3개사를 인수했다. 현재 DGB금융은 총 10개의 계열사를 거느린 명실상부한 종합금융그룹으로 성장했다. 총자산 100조 원, 당기순이익은 4천500억 원이다.

◆역사적인 시중은행 전환 마지막 퍼즐

DGB금융이 올해 당면한 가장 큰 현안은 주력 계열사인 대구은행의 시중은행 전환이다. 올 1분기 내 지방(대구)에 본사를 둔 시중은행 전환이 이뤄지면 이는 김 회장의 마지막 성과가 된다. 시중은행 전환이 성사되면 1967년 국내 최초로 설립된 지방은행인 대구은행이 새로운 금융역사를 쓰게 된다.

우선 평화은행(1992년) 이후 32년 만의 새로운 시중은행 등극으로, 국내 금융업계 여섯 번째 시중은행으로 이름을 올린다. 국내 은행권의 대출과 예금, 자산의 60~70%를 싹쓸이 하고 있는 기존 5개 시중은행의 과점체제를 깰 '메기' 역할을 할 새로운 경쟁자가 된다.

지방은행사에서 갖는 의미도 크다. 대동은행 폐점 이후 26년만에 대구에 본사를 둔 시중은행이 탄생하는 상징성을 갖고 있다. 대구은행의 전국구화는 김 회장이 늘 강조해 온 금융철학이기도 하다. 최근 법원에서 김 회장의 국제뇌물 및 횡령혐의에 대해 무죄를 선고하면서 금융당국도 더 이상 시중은행 전환 절차를 미룰 명분이 사라졌다.

이지영기자 4to11@yeongnam.com

이지영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)