|

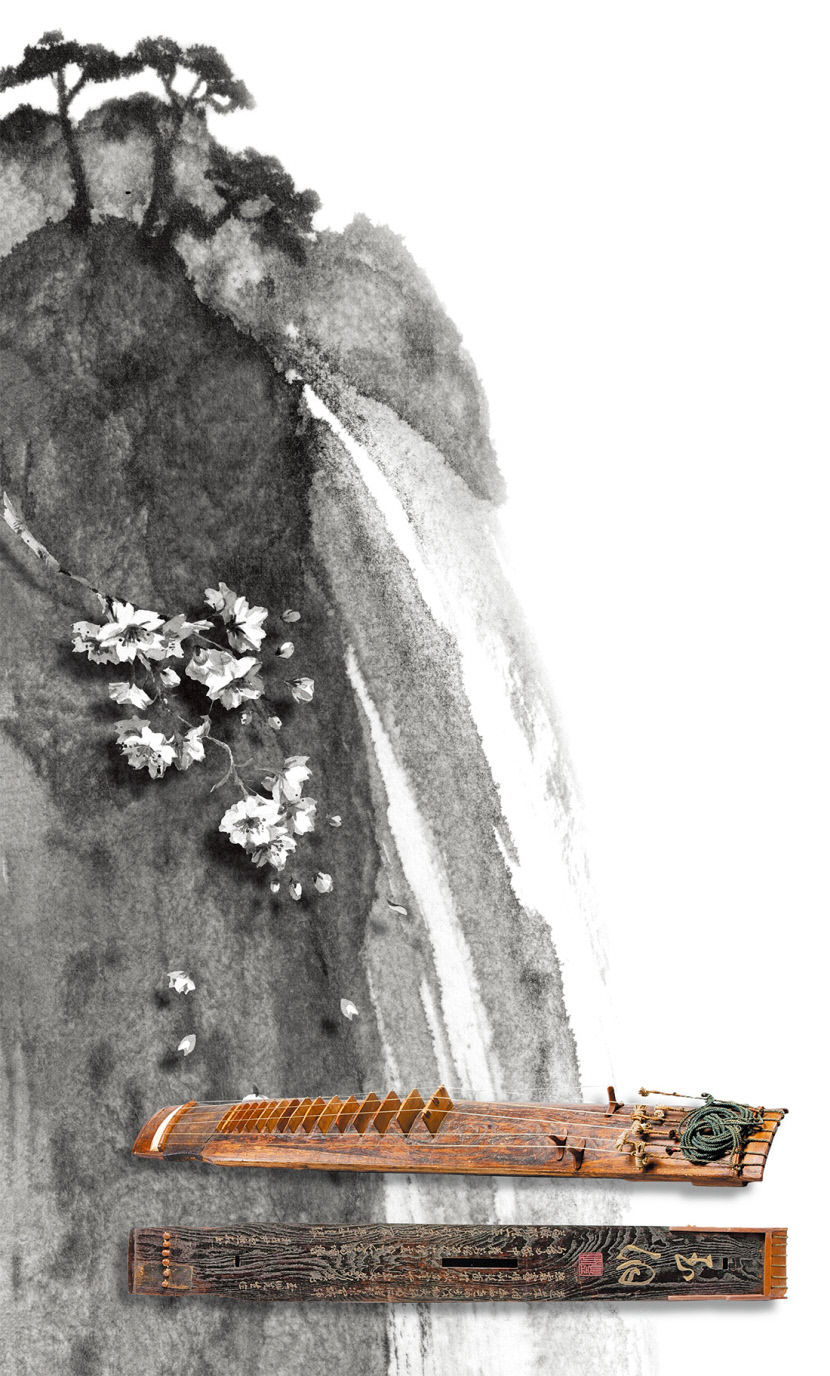

| 옥동 이서가 사용하던 옥동금(玉洞琴)의 앞모습과 뒷모습. 뒷면엔 '옥동(玉洞)'이라는 글씨와 이서의 금명(琴銘)이 새겨져 있다. <안산 성호박물관 소장>〈게티이미지뱅크〉 그래픽=장윤아기자 |

이서의 거문고 연주 솜씨는 '청성(현경기도 포천) 옥금산 아래 옥동에 울려 퍼지는 거문고 소리'라는 시구가 전할 정도로 매우 빼어났다고 한다. 거문고를 좋아한 이서는 일찍 잠을 깬 새벽이나 달뜨는 저녁, 잠 못 드는 밤에도 거문고와 함께 했다.

옥동 이서는 당대를 대표하는 서예가였는데, 그의 글씨는 '옥동체(玉洞體)'로 불릴 정도로 유명했다. 그는 조선 후기 서예사에서 한 획을 그은 '동국진체(東國眞體)'의 창시자로 평가받고 있다. 동국진체는 백하 윤순, 원교 이광사로 이어지면서 완성됐다.

◆옥동 이서가 타던 거문고

옥동금의 유래는 옥동 이서가 지은 '봉래금명 병서(蓬萊琴銘 幷序)', 옥동 이서의 동생 성호(星湖) 이익(1681~1763)이 지은 '벽력금(霹靂琴)'과 '삼형옥동선생가전(三兄玉洞先生家傳)', 수당(修堂) 이남규(1855~1907)의 문집인 '수당집(修堂集)' 등에 전한다. 옥동금은 군자금(君子琴), 봉래금(蓬萊琴), 벽력금(霹靂琴) 등으로도 불렸다.

'봉래금명 병서'에 따르면, 이서는 나사(懶士) 이숙(1658~1693)에게 금강산 바위 위에서 자란 벼락 맞은 오동나무를 선물 받아 문현립(文玄立)이라는 장인에게 맡겨 거문고를 만들었다. 옥동금은 이서의 생몰 연대에 근거하여 18세기 초반에 만들어진 것으로 추정되기도 하나, 이서에게 오동나무를 선물했다는 이숙이 세상을 떠난 해가 1693년임을 감안해 볼 때 제작 시기를 17세기 후반으로 올려 잡기도 한다.

이서는 자신이 소장하게 된 거문고에 봉래산(금강산)에서 온 나무로 만들었다 하여 봉래금(蓬萊琴), 벼락 맞은 나무로 만든 거문고라 하여 벽력금(霹靂琴), 음양의 조화를 갖춘 거문고라는 의미에서 감리금(坎琴)·음양금(陰陽琴), 경계의 도구로 삼는다는 의미에서 풍계금(諷戒琴)이라는 이름을 붙였다. 세상에서는 군자금(君子琴)이라 불렀다.

이 거문고가 오늘날 옥동금이라는 이름으로 불리게 된 것은 이서가 세상을 떠난 후 거문고 뒤판에 '옥동'이라는 글씨가 새겨진 것에서 연유한다. 거문고 뒤판에는 옥동의 글씨체를 집자한 '옥동'이라는 두 글자와 낙서(駱西) 윤덕희(1685~1776)가 쓴 옥동 이서의 금명(琴銘) 등이 음각되어 있다. '옥동'도 윤덕희가 새겼다.

한편, 이남규가 1885년에 지은 '군자금가 병서(君子琴歌 幷序)'에는 옥동금이 이서의 가문을 벗어나 다른 이의 소유가 되어 군데군데 파손된 채 떠돌던 것을 후손들이 되찾아 보수해 연주 가능하게 하였음이 기록되어 있다. 19세기 후반에 보수된 옥동금은 이후 여주 이씨 문중에서 보존되다가 2011년 11월에 안산시에 기증됐다.

금강산 나무로 만들어져 '봉래금'

음양조화 갖추었다 하여 '감리금'

속세인은 '군자금'으로 부르기도

서예가 이서, 나무 선물받아 제작

사후에 생전 작품 골라 뒤판 새겨

금분 입혀 글씨 돋보이도록 음각

◆금강산 만폭동 오동나무로 만든 거문고

수당 이남규의 문집에도 옥동금의 유래가 전한다. 이남규는 대한제국기에 중추의원관과 궁내부특진관 등을 지낸 관료이다.

그가 하루는 금강산에 놀러 갔다가 만폭동에 이르렀다. 골짜기에 흙은 없고 바위들 사이로 맑은 물들이 졸졸 흐르는 풍경이 매우 아름다웠다. 바위 사이사이로 보이는 돌들은 매우 독특해서 마치 보석을 깎아 놓은 듯했다. 만폭동 풍경을 보고 신비한 보물이 숨어 있지 않을까 생각했지만 찾지 못하고 아쉬운 마음으로 돌아왔다. 그러던 어느 날 이숙도(李叔度)가 황화방(서울 중구) 숙소로 찾아와 거문고 하나를 보여주며 말했다.

"이것은 우리 할아버지인 옥동 선생이 지니셨던 것입니다. 선보(善甫)라는 자가 좋은 재목을 발견하고 할아버지께 드렸더니, 할아버지께서는 그것으로 거문고를 만들고 군자금이라 불렀습니다. 그 재목은 선보가 금강산 만폭동에 들어갔다가 발견한 바위 위에 벼락을 맞고 말라버린 오동나무라고 합니다. 그 후 집안에서 보관하고 있다가 남의 소유가 되었는데 우여곡절 끝에 되돌려 받을 수 있었습니다. 그런데 거문고가 많이 상해서 볼만한 것은 낡은 바탕뿐이니 어찌 안타깝지 않을 수 있겠습니까? 급히 사람을 불러 수리를 했더니 겨우 예전 모습을 회복했습니다. 귀한 거문고이니 만큼 수당 선생의 말씀을 듣고 싶어 거문고를 들고 이렇게 찾아뵈었습니다."

이남규가 그 말을 듣고 거문고를 연주해 보니 그 소리가 매우 부드럽고 그윽했다. 형태를 보고 소리만 들어도 매우 귀한 거문고라는 것을 알 수 있었다. 이남규가 자리에서 일어나 말했다. "내가 예전에 만폭동에 갔다가 얻지 못한 것을 이렇게 선생이 가지고 와서 보여주시는군요. 만폭동 돌들이 신비하고 기이해서 그 기운이 모여 좋은 재목을 만든 것입니다. 이 거문고의 재목은 아무나 구할 수 있는 것이 아닙니다." 이남규는 말을 마치고도 한참을 거문고를 감상하며 감탄을 그치지 않았다.

◆옥동금 뒤판

|

| 김봉규 문화전문 칼럼니스트 |

옥동금의 뒤판에는 이서의 글씨 중에서 집자한 '옥동(玉洞)'이라는 큰 글씨와 함께, 이서가 지은 금명(琴銘)의 내용을 제자 윤두서의 아들 윤덕희가 쓴 글씨가 음각되어 있다. 금분을 입혀 글씨를 돋보이게 했다. '옥동' 아래에는 '징지(澄止)'라는 낙관 글씨가 새겨져 있다. '징지'는 이서의 자이다.

옥동 이서가 지은 글의 내용은 다음과 같다. '금강산 만폭동은 그윽이 세상과 떨어진 곳, 거기에 있던 오동나무로다. 신명이 아끼던 곳에 사(邪)가 끼어들고 해쳐, 신이 노여워 벼락을 쳤도다. 내 벗 선보가 (벼락 맞은 이 오동을) 나에게 맡기니, 두드려 보고 진가를 알게 돼, 이 멋진 금을 완성했노라. 밖으로 음양을 갖추고 그 속에 온갖 이치 숨기고는, 오성육률(五聲六律)로 하늘의 마음을 얻었도다. 막히고 답답함을 후련히 털고 요사스러움과 탕함을 씻어내며, 한 생각의 어그러짐도 이것 덕분에 삼갔도다. 금하기도 펴기도 이로써 하니, 이것이 곧 나의 거문고로다. 옥동 선생이 짓고 제자 윤덕희 삼가 씀.'

김봉규 문화전문 칼럼니스트

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지