대선 득표율 변화

대구경북(TK)은 전통적으로 보수의 텃밭이자 심장으로 불렸다. 한국전쟁 당시 피란민 유입과 함께 반공 성향이 자리 잡았고, 박정희 정권 시기의 산업화로 보수 기반은 더욱 공고해졌다. 대선 때마다 TK 표심은 보수를 향했고, 그 지지는 전국 최고 수준이었다.

역대 보수 대통령 6명 중 4명이 TK 출신일 정도로 지역의 정치적 상징성도 컸다. 특히 구미출신 박정희 전 대통령은 TK를 정치·경제 거점으로 만들었다. 박근혜 전 대통령 역시 지역 민심의 지지를 받았다. TK는 대선 때마다 80% 넘는 득표율로 보수의 최후 보루를 자처해 왔다.

하지만 TK 정치지형에도 변화가 감지된다. 산업구조 재편과 인구 변화 속에 표심도 다층화되고 있다. 윤석열 전 대통령 체제 이후 보수 진영의 내홍과 탄핵사태 여진까지 겹치며 균열은 더 뚜렷해졌다. 겉으론 몰표처럼 보였지만, 지역별 특성에 따라 정치 성향은 달랐고 그 차이는 점점 커지고 있다. TK는 여전히 보수의 중심이지만, 내부 균열은 이미 시작됐다.

◆16대 대선: 몰표 속의 균열, TK에 스민 '진보' 표심

2002년 제16대 대통령선거에서 TK는 보수 후보에게 압도적 지지를 보냈다. 대구에서는 이회창 후보가 76% 이상을 득표했고, 이한동 후보까지 포함하면 보수 진영 합산 득표율은 80%에 육박했다. 노무현·권영길 후보가 포함된 진보 진영은 달성군 25.4%, 북구 23.0%, 동구 23.1% 등에서 20%를 넘겼다. 제조업 비중이 높고 청년층이 많은 지역에서 진보 성향이 뚜렷했다.

당시 주목할만한 지역은 경북 청송(30.8%), 영양(31.9%), 울진(31.4%)이었다. 군(郡) 단위임에도 진보 후보 득표율이 30%에 가까웠다. 유권자 수가 적은 데다, 권영길 후보의 농민운동 경력이 지역 표심에 일부 반영된 것으로 분석된다.

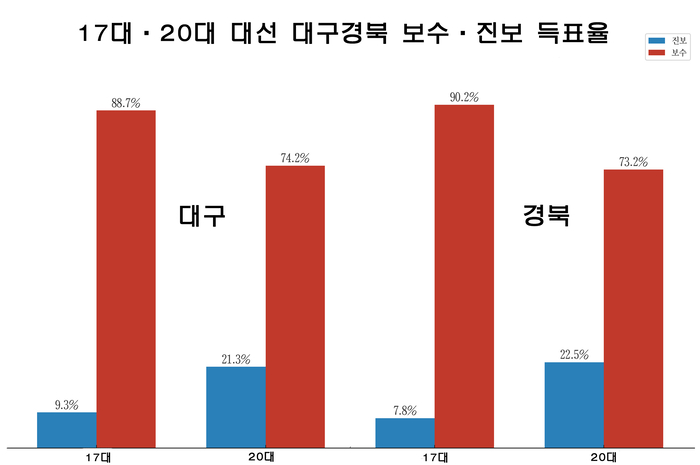

17대~20대 대선 득표율 변화

◆17대 대선: 산업과 세대가 갈라놓은 TK 표심

2007년 제17대 대선에서 TK는 보수 정권 복귀의 핵심 지지 기반이 됐다. 이명박 후보는 대구에서 69.4%, 경북에서 72.6%를 얻으며 전국 평균(48.7%)보다 20%포인트(p) 이상 높은 득표율을 기록했다. 대구 북구, 동구, 달성군은 제조업 비중과 청년층 비율이 높아 정동영 후보의 지지율이 상대적으로 높았다. 당시 대구 전체 GRDP 평균은 4천89억원이었는데, 북구는 5천200억원으로 가장 높았다. 청년층(20~39세) 비율도 북구 32.3%, 달성군 31.4%, 동구 30.9%로 모두 대구 평균(29%)을 웃돌았다.

경북에서는 반대로 제조업 기반이 강한 경주와 영천에서 보수 후보가 75% 안팎의 득표율을 보였다. 반면 봉화(진보 후보 지지율 10.3%), 청송(〃9.9%), 영양(〃9.2%) 등 공공기관 의존도가 높은 군 단위 지역은 상대적으로 진보 지지율이 높았다.

산업 집중도를 나타내는 HHI 지수 분석 결과, 특정 산업에만 편중되지 않고 여러 업종이 고르게 분포된 지역일수록 보수 득표율이 상대적으로 낮게 나타났다. 가령 제조업·도소매업·보건업이 비교적 고르게 구성된 경산의 보수 득표율은 72.2%였지만, 농업 비중이 높은 예천은 78.1%로 더 높았다. 이는 다양한 산업이 공존하는 지역일수록 유권자의 직업과 생활환경이 다양해지고, 그만큼 정치 성향도 한쪽으로 쏠리지 않음을 보여준다.

◆18대 대선: 박근혜에 쏠린 TK, 역대급 '결집'

제18대 대선에서 TK는 박근혜 후보에게 몰표를 던졌다. 대구 8개 구·군 모두에서 80%를 웃도는 지지를 보였고, 달성군은 85.2%로 최고치를 기록했다. 대구 전체 평균은 박근혜 80.1%, 문재인 18.6%였다. 수성구(82.2%), 북구(80.7%), 달서구(79.6%) 등도 압도적이었다. 문 후보는 대구 서구에서 20.9%를 얻어 가장 높은 득표율을 보였다. 서구는 GRDP가 4천188억원으로, 당시 대구에서 남구(2천927억원)에 이어 두 번째로 낮았다.

경북에서는 청송(91.7%), 영양(90.4%), 울진(89.7%) 등 북부 산간지역에서 보수 득표율이 90%에 육박했다. 문재인 후보가 유일하게 20%를 넘긴 곳은 포항 남구(20.4%)로, 제철·중공업 기반 지역이다. 반면 의성, 예천, 영덕 등 농업 중심지에서는 문 후보 득표율이 10%대 초반에 머물렀다. 특히 농촌지역에서의 표심은 여전히 노년층 중심으로 형성돼 있었다. 이 같은 결과는 박근혜 후보의 지역 기반과 인물 중심 결집 효과가 겹친 결과로 풀이된다.

◆19대 대선: 탄핵 후 '보수' 균열…'진보' 지지 첫 확산

2017년 제19대 대선은 탄핵 이후 치러지며 TK 보수 결집이 약화된 선거였다. 홍준표 후보는 대구에서 60.9%를 얻었지만, 5년 전 박근혜 후보의 80%에 비해 큰 폭 하락했다. 문재인 후보는 수성구 30.4%, 북구 24.6%, 달서구 24.1% 등에서 선전했다. 수성구는 GRDP가 7천364억원으로 달서구(1조1천388억원), 북구(1초203억원)에 이어 대구에서 세 번째로 높았다. 경제력이 높은 도심 지역답게 교육·문화시설 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있고, 외부 인구 유입도 꾸준하다. 이러한 도시적 특성이 복합적으로 작용하면서 진보 후보에 대한 지지도 상승으로 이어졌다는 분석이 나온다.

경북에서는 홍 후보가 65.8%, 문 후보가 23.3%를 얻었다. 포항 북구(26.0%), 경산(25.9%), 구미(24.4%) 등 제조업 중심지에서 문 후보 지지율이 높았다. 반면 청송(78.5%), 군위(78.3%), 영양(77.9%) 등 농촌 지역에서는 홍 후보가 70~80%대 득표율을 유지했다. 유승민 후보가 대구 동구에서 10.3%를 얻으며 보수 분열의 영향도 확인됐다. 대구 중구와 남구에서도 유 후보가 8~~9%대를 기록하며 전통 보수 지역의 균열이 드러났다.

◆ 20대 대선: '진보' 30% 근접…다층화되는 TK 민심

2022년 제20대 대선은 TK 정치 지형의 다층화를 보여준 선거였다. 윤석열 후보는 대구에서 72.0%, 경북에서 77.6%를 기록했지만, 이재명 후보는 수성구(29.1%), 중구(27.4%), 남구(25.5%), 서구(24.9%) 등 대구 전역에서 20%대 중후반의 득표율을 기록했다. 문 후보가 18대 대선에서 기록한 평균 득표율(18.6%)보다 크게 상승한 수치다.

특히 수성구의 GRDP는 8천919억원으로, 달서구와 북구에 이어 대구에서 세 번째로 높았다. 경제력이 높은 지역에서 진보 지지율이 상대적으로 높게 나타난 것이다. 또 중구, 남구, 서구 등 도심 지역에서도 이재명 후보가 고르게 25% 안팎의 지지를 받았다.

경북에서는 구미(29.8%), 포항 북구(27.5%), 경산(26.4%) 등 제조업 기반 도시에서 이재명 후보 득표율이 높았다. 전통 농촌 지역인 청송(84.9%), 군위(84.3%), 영양(83.9%) 등에서는 윤 후보가 80% 이상 득표했다. 경북 23개 시·군 중 이재명 후보가 20% 이상 득표한 곳은 9곳이었다. 이는 18대 대선과 비교해 TK 내 진보 후보 지지 기반이 넓어진 것으로 나타났다. 제조업, 중산층, 고학력 인구 비중이 높은 지역에서 이같은 변화는 특히 두드러졌다. 이는 TK 정치 지형이 변화의 기로에 접어들었음을 시사한다. 산업 기반의 다변화와 유권자 구성의 세대 전환이 맞물리며 TK 지역 표심도 한 방향이 아닌 다방향으로 분산되고 있다.

이지영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)