|

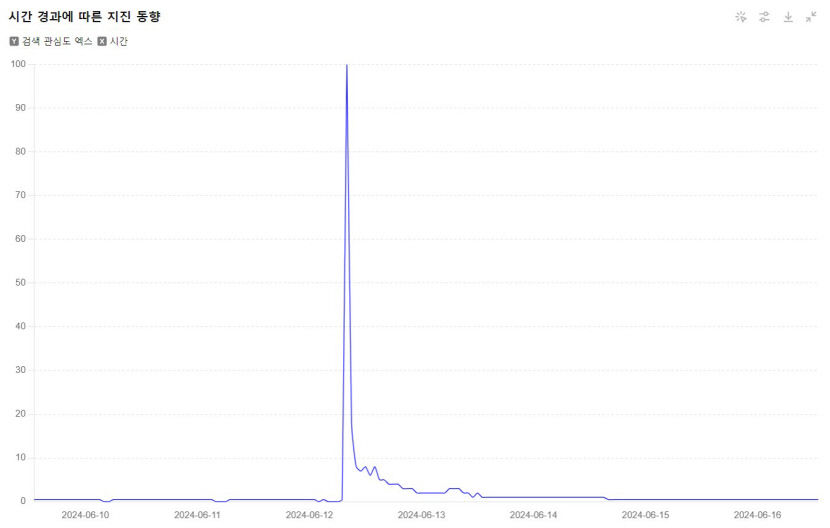

| 구글 트렌드에서 지난 9일부터 16일까지 '지진'을 검색해 얻은 시간 흐름에 따른 관심도 변화 데이터를 챗GPT를 통해 그래프로 나타냈다. |

|

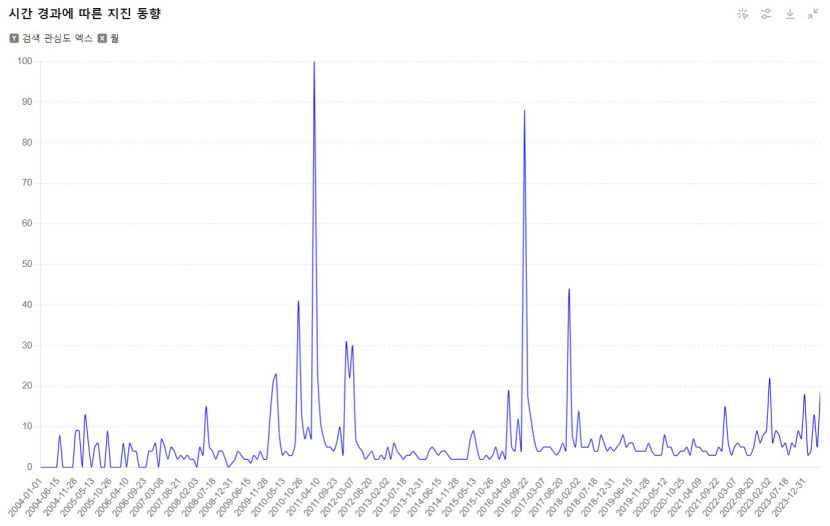

| 구글 트렌드에서 2004년 1월부터 2024년 6월까지 '지진'을 검색해 얻은 시간 흐름에 따른 관심도 변화 데이터를 챗GPT를 통해 그래프로 나타냈다. |

|

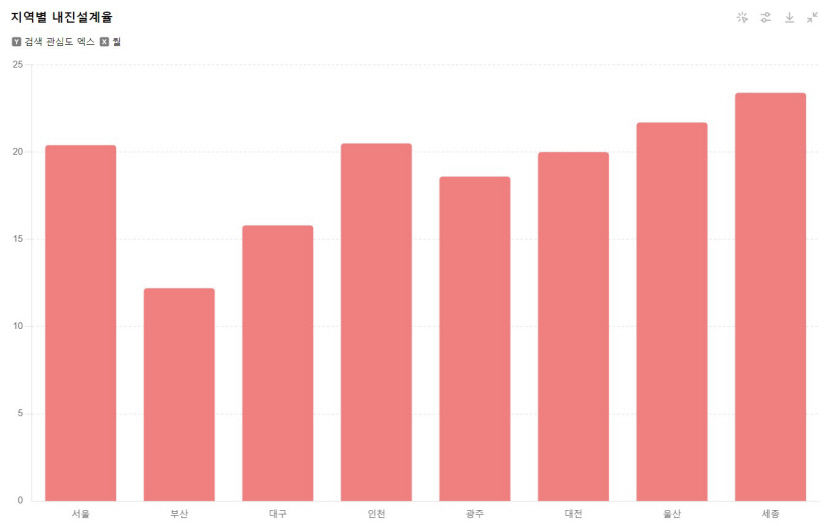

| 더불어민주당 허영 의원실에서 제공한 전국 건축물 내진 설계 현황을 챗PGT를 통해 그래프로 그렸다. |

2024년 6월12일, 한반도가 또 다시 흔들렸다. 국민의 마음 속 깊은 곳에서 잊고 있던 공포가 또렷해졌다. 이날 출근시간 대 울린 '재난 문자 알림'은 지진 감지에 불안감을 호소하는 신고로 이어졌다. SNS에는 '지진', '재난문자' '전북 지진' 등 각종 지진 연관어들이 '실시간 트렌드'에 올랐다.

온라인 커뮤니티에는 놀란 시민들의 반응이 쏟아졌다. 진앙지와 멀리 떨어진 서울과 경기 등 수도권에서 침대의 흔들을 느꼈다는 이들도 있었다. 전문가들은 "한반도에 더 이상 '지진 안전지대'는 없다"는 경고를 어김없이 던졌다.

하지만 지진에 대한 관심은 금세 사그라들었다. 구글 트렌드가 제공하는 실시간 인기 검색어에서 '지진'을 검색한 결과, 일주일(9~16일) 동안 지진에 대한 관심도는 지난 12일 오전 8시에 100을 기록했지만 1시간이 지난 오전 9시에는 18로 줄어들었다. 오후 5시에는 4로 떨어졌다가 다음날부터는 2에서 1로 줄어들었다.

지역별로 살펴보면 16개 시·도 가운데 '지진'을 가장 많이 검색한 지역은 전북(100)이다. 이어 대전(75), 광주(55), 전남(54), 충남(51) 등 순이다.

2004년부터 올해까지 국내 지진 관심도를 검색하면 동일본 대지진이 일어난 2011년 3월 수치가 100까지 치솟았다. 국내 역대 최악의 지진으로 기록된 2016년 9월 경주 지진 때는 93을 기록했다. 이듬해 11월 포항 지진 때는 44로, 상대적으로 낮았다. 이번 전북 지진의 관심도 수치는 19에 불과했다. "안전지대는 없다"는 말에는 동감하면서도, 당장 내삶과 동떨어진 탓에 지진에 대한 관심은 유행처럼 일시적으로 스쳐 지나갔다.

물론 조진 조기경보 시스템과 지진 대응 훈련 강화, 건축물의 내진 설계 강화, 지진 관측망 확충 등 대비책은 마련했다. 하지만 대규모 참사를 막을 수 있는 근본적 대책은 부실하다. 더불어민주당 허영 의원이 국토교통부로부터 제출받은 전국 건축물 내진설계 현황에 따르면 지난해 6월말 기준 전국 건축물의 내진율은 16.4%에 불과했다.

공공건축물 내진율을 살펴보면 세종(38.6%), 서울(27.2%), 광주(27.1%), 경기(27%) 순으로 나타났다. 내진율이 낮은 곳은 전남(16.5%), 부산(17.9%), 충남(19%), 전북(19.3%) 순이었다.

반면 민간건축물 내진율이 높은 곳은 경기(25.4%), 세종(22.8%), 울산(21.7%), 인천(20.4%) 순으로 집계됐다. 낮은 곳은 전남(10.4%), 경북(11.5%), 부산(12.1%), 경남(12.2%) 순이었다.

지진을 일으킨 단층을 추정하는 작업은 지지부진한 실정이다. 2016년 경주 지진 이후 정부는 한반도 단층구조선 조사에 착수했다. 영남권 조사를 마친 뒤 수도권과 충청권 조사를 진행하고 있다. 한반도 단층 파악은 이제 겨우 4분의 1 정도 진행된 셈이다.

2009~2012년 국가 활성단층지도 제작도 추진됐으나, 정부의 관심 부족 탓에 사업을 마칠 정도로 예산을 충분히 지원받지 못했다. 결국 다수 전문가가 동의하고 국민에게 공개할 수준의 지도가 만들어지지 못했다. 국민의 안전을 보호하기 위해선 국민 스스로 지진에 대한 관심을 꾸준히 가져야 한다는 말에 힘이 실리는 대목이다.

손선우기자 sunwoo@yeongnam.com

도움=인턴 김하은

이 기사는 생성형 AI의 도움을 받아 작성했습니다.

손선우

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지