|

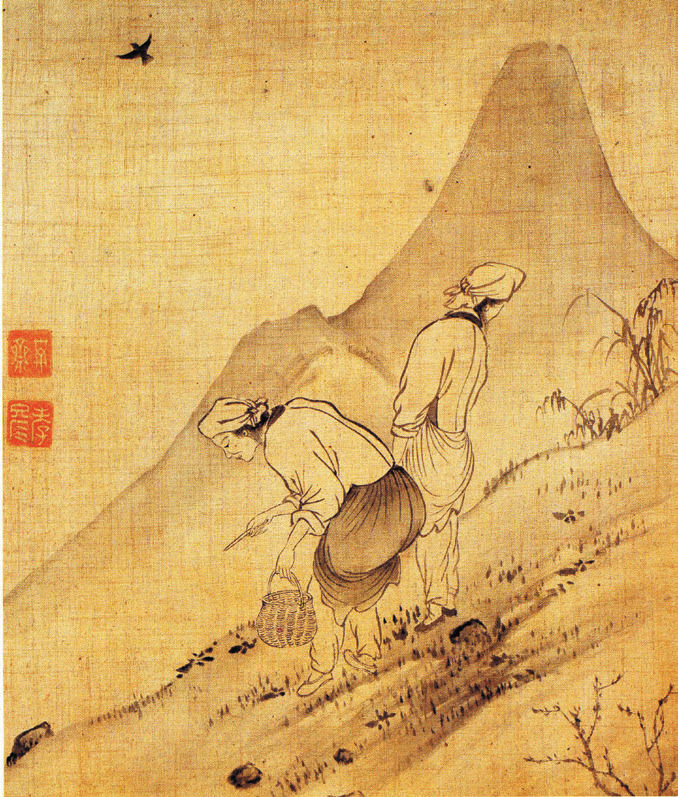

| 윤두서, '나물 캐는 여인', 비단에 수묵담채, 30.2×25㎝, 개인 소장 |

윤두서·윤덕희·윤용으로 이어지는 3대

모두 그림에 탁월 선비화가로 가풍 이어

호미든 농촌 아낙네 모습 윤용 '협롱채춘'

같은 소재 윤두서 '나물 캐는 여인' 오마주

할아버지 화풍 계승하는 데 그쳤단 평가

화원화가 집안인 신한평과 신윤복 부자

빼어난 솜씨로 아들이 아버지 뛰어넘어

선대의 영향 자산이자 극복해야 할 과제

|

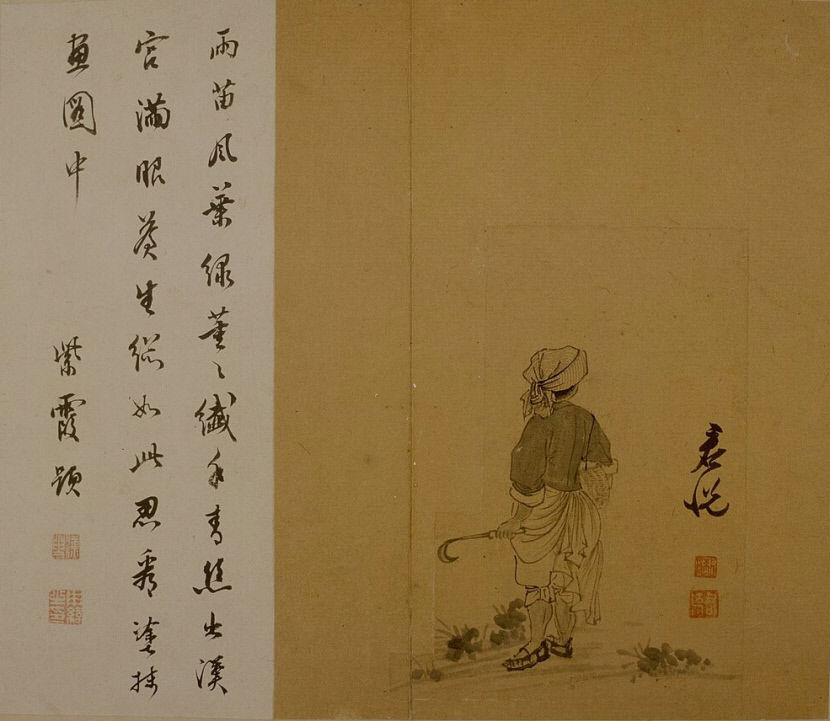

| 윤용, '협롱채춘', 종이에 엷은 색, 27.6×21.2㎝, 간송미술관 소장 |

할아버지와 손자의 작품이 전시되어 있는 곳에 멈춰 섰다. 실학사상을 기반으로 사실화를 새롭게 시도한 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖, 1668~1715)와 손자 청고(靑皐) 윤용(尹, 1708~1740)의 작품이다.

윤두서는 고산(孤山) 윤선도(尹善道, 1587~1671)의 증손자이자 다산(茶山) 정약용(丁若鏞, 1762~1836)의 외증조 할아버지가 된다. 그의 고집스러운 면과 학식의 대가다운 우직함은 '자화상'으로 확인된다. 무서우리만큼 얼굴을 클로즈업시킨 이 작품은 윤두서의 성품을 짐작게 하고도 남는다. 당시에는 노론이 정치를 이끈 시대였고, 남인이었던 그는 낙향하여 해남 종가에서 학문에 충실하며 그림으로 생을 다졌다. 특히 생산 활동과 일상의 생활을 소재로 그림을 그려, 조선시대 풍속화 발전에 큰 영향을 끼쳤다.

전시장에는 윤두서의 '설산부시(雪山負柴)'와 윤용의 '협롱채춘(挾籠採春)'이 전시되어 있다. '설산부시'는 눈 덮인 산에서 땔감을 해서 지고 내려오는 중년의 남자를 사실적으로 그린 작품이다. 손자 윤용의 '협롱채춘'은 촌가의 여인이 나물 캐는 모습을 그린 작품인데, 같은 소재를 다룬 윤두서의 그림에도 '나물 캐는 여인'이 있다. 시대를 초월하여 서로 비교해 볼 만하다.

화면에는 먼 산을 배경으로 산비탈에서 두 아낙이 산나물을 캐고 있다. 한 아낙은 허리를 굽혀 나물 캐는데 집중한다. 다른 아낙은 나물을 캐다가 잠시 고개를 돌려 나물을 찾는 중이다. 사실적인 여인들에 비해 주위 배경은 관념 산수의 형식에서 벗어나지 못한 것 같지만 새로운 시도가 신선하다. 윤두서는 양반이 아닌 서민에게 관심을 가지며 그들을 주인공으로 한 인물 풍속화의 문을 열었다.

◆큰아들 윤덕희와 손자 윤용의 그림

큰 아들 낙서(駱西) 윤덕희(尹德熙, 1685~1766)도 그림을 잘 그렸다. 그는 아버지의 영향을 받아 말 그림에 탁월했으며, 인물화와 풍속화 등 진경시대를 활성화하는 데 주력했다. 이번 전시에는 소개되지 않았지만 간송미술관 소장품에 '남극노인(南極老人)'이 있다. 남극노인은 장수를 누리며 죽지 않는 능력을 지닌 전설의 인물이다. 그는 남극성(南極星)에 살면서 나라의 길흉을 관장하는가 하면, 사람의 수명까지 책임지는 존재로 알려졌다.

소나무를 등지고 앉은 노인은 넓은 이마에 인자한 표정이 비범하다. 무릎 옆에는 인간의 수명을 적은 명부가 있다. 손에는 불로장생의 약이 담긴 그릇을 받쳐 들었다. 노인의 뒤에 놓인 바구니에는 영지와 약초가 담겨 있다. 그림을 장식하는 구성 요소들이 모두 불로장생을 상징한다. 소나무 아래 '기미(己未, 1735)년 복월(復月, 음력 11월)에 낙서 은둔자가 그려 바칩니다. 최형 영숙의 회갑에 뜻을 붙입니다'라는 화제가 있다. 최영숙은 우암(寓庵) 최창억(崔昌億, 1679~1748)을 지칭한다. 선배의 회갑을 축하하는 의미에서 장수를 관장하는 남극노인을 그려준 것이다.

윤덕희 아들 윤용은 3대의 가풍(家風)을 이었다. 그의 '협롱채춘'은 '나물바구니를 끼고 봄을 캐다'라는 뜻이다. 여인은 날이 긴 호미를 들고, 조그마한 망태기를 어깨에 걸었다. 줄무늬가 그려진 두건으로 머리를 단정하게 둘렀다. 나물 캐는데 거추장스럽지 않게 저고리의 소매를 접어 올리고, 치마도 허리춤에 말아 올렸다. 속바지 아래 건강한 종아리를 드러냈다. 짚신을 신고 있는 여인은 농촌 아낙네의 모습이다.

할아버지의 '나물 캐는 여인'에는 두 명의 여인이 등장하지만 '협롱채춘'에는 텅 빈 배경에 한 여인이 뒤돌아보고 있다. 이 여인의 발 밑에는 봄풀을 간략하게 그렸다. 오른쪽 화면에 윤용의 자(字) 군열(君悅)을 크게 쓰고 '윤용(尹)' '군열(君悅)'이라 새긴 인장을 찍었다. 그림 왼쪽에는 자하(紫霞) 신위(申緯, 1769~1847)의 시가 적혀 있다. '비 젖은 싹 바람 맞은 잎 초록이 무성한데, 고운 손 검푸른 머리 한궁(漢宮)에서 나온다. 눈앞 가득 만물이 모두 이럴진대, 차마 그림 속에서 칠하고 바른 것으로만 보겠는가.'

◆화원화가 신한평과 신윤복 부자의 그림

|

| 신한평, '자모육아', 종이에 엷은 색, 23.5×31㎝, 간송미술관 소장 |

'자모육아'는 추억의 가족사진 같다. 화면에는 어린 자녀들이 엄마를 중심으로 둘러앉았거나 서 있다. 딸은 정면을 바라보며 그림 그리는, 화면 밖의 아버지와 눈을 맞춘다. 엄마 품에 안겨 젖을 물고 있는 막내아들은 행복하다. 지긋이 아들을 바라보는 어미의 눈빛도 흡족하다. 큰 아들은 엄마 뒤에서 눈물을 훔치며 서 있다. 뭐가 그리 화가 났는지 자신에게 관심을 가져 달라는 표정이다. 단란한 가족의 단면이 미소를 짓게 한다. 화면 왼쪽 위에 신한평의 호 '일재(逸齋)'가 있다.

신윤복은 차비대령화원이었던 아버지의 뒤를 이어 도화서 화원이 됐다. 양반과 기생이 어울려 유흥을 즐기는 '춘화(春畵)'를 그렸다는 이유로 도화서에서 쫓겨났다. 기득권층인 양반이 누리는 향락세계를 대담하게 표현한 그림으로 당시에는 지탄받았지만 그는 아버지를 뛰어넘는 화풍으로 우뚝 솟았다.

|

| 신윤복, '쌍검대무' 종이에 엷은 색, 28.2×35.6㎝, 간송미술관 소장 |

두 명의 기녀가 칼춤을 추고, 화면 하단에는 악공들이 일렬로 앉아 연주를 한다. 연주자들의 동작을 다채롭게 변화를 주어 연주의 생기를 불어넣었다. 화면 상단에는 지체 높은 양반들이 앉아서 공연을 관람한다. 긴 담뱃대를 들고 있는 기생과 다소곳이 앉은 기생 좌우에는 젊은 선비가 부끄러운 듯 부채를 들고 있거나 어색하게 앉아 있다.

붉은 치마에 연둣빛 저고리를 입은 여인은 옷자락을 휘날리며 칼을 들고 빙글 빙글 돌면서 신명이 넘친다. 푸른빛 치마에 연둣빛 저고리를 입은 여인은 현란한 춤사위로 관람객의 흥을 한껏 끌어올리는 중이다. 칼춤을 감상하는 선비들의 표정에서 마음까지 읽을 수 있다.

◆태산 같은 아버지와 태산을 뛰어넘은 아들

지금의 시각에서 보면, 윤두서 집안은 아버지이자 할아버지인 윤두서를 자손들이 뛰어넘지 못한 것 같다. 이는 아비의 재능이 다방면으로 출중했던 탓이기도 하지만 손자가 요절한 탓도 있어 보인다. 반면에 신한평 집안은 자식이 아비를 훌쩍 뛰어넘었다. 아비로서는 기녀들을 그렸다는 사실에 못마땅했을지언정 내심 빼어난 그림 솜씨에 흐뭇해 했을 것이다. 화가로 산다는 것은 처절한 고통과 기쁨을 감내하는 일이다. 그 기쁨은 사회로, 후대로 방사된다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[직설사설] 장동혁 국민의힘 당대표 선출… 찬탄파 반탄파 분당 가능성?](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202508/news-m.v1.20250829.dfce1e66f6774371bc2ae25a5d9b7a34_P1.jpg)