|

8. 대구는 왕건을 살린 도시였다

대구는 지정학상 한반도의 요충지다. 하여 역사의 길목에서 종종 물줄기를 뒤바꿔 놓기도 했다. 천년왕국 신라가 저물어 가던 10세기 초 고려 태조 왕건은 후백제 견훤과 동수대전을 벌였으나 크게 패한다. 왕건은 구사일생으로 살아남아 지옥 같았던 대구를 빠져나간다. 절치부심한 왕건은 달구벌에서의 패전을 거울삼아 고창(안동)전투, 운주(홍성)전투 등에서 연거푸 승전한다. 이윽고 마지막 결전인 일리천(선산)전투에서 신검을 물리친다. 왕건은 대구에선 지고 안동과 선산에서 이겨 자주적 통일대업을 이뤘다.

대구만큼 왕건의 스토리가 풍부한 곳은 없다. 무태·살내·연경동·지묘동·파군재·일신석·독좌암·불로동·시량이·반야월·안심·은적사·안일사·왕굴·임휴사 등지가 바로 그것이다. 위클리포유 대구지오는 기존 알려진 곳 외에 대왕재·대왕암·돈지봉·왕선재 등 왕건과 관련한 지명을 더 발굴해 소개했다. 그리고 지역신문 최초로 왕건의 대구탈출루트를 답사해 세밀하게 분석했다. ‘왕건 탈출로’는 고려시대 대구를 전국에 알릴 수 있는 소중한 관광자원으로 손색이 없다.

|

9. 대구는 고대 성곽의 도시였다

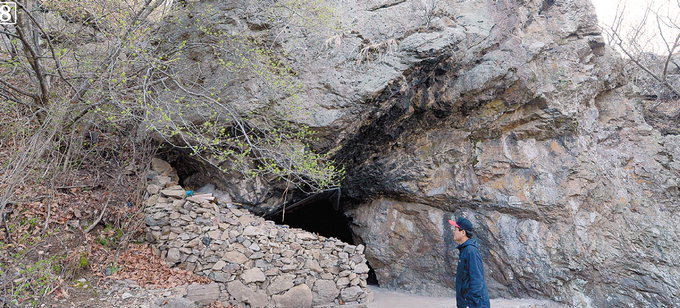

우리나라는 ‘성곽의 나라’로 불릴 만큼 수천 개의 토성과 산성을 보유하고 있다. 특히 대구지역은 다른 대도시에 비해 많은 토성과 산성을 가지고 있다. 지금까지 대구지역에서 발견된 고대 성곽은 20개가 넘는다. 달성군에만 10개나 된다. 하지만 형태를 제대로 볼 수 있는 곳은 달성토성, 용암산성, 초곡산성 등 2~3개에 불과하다. 대구에 성이 많이 분포하고 있다는 사실은 고대 대구가 군사요충지로서의 가치가 컸기 때문이다. 산성의 축성 배경에는 고구려, 백제, 가야세력을 겨냥한 감시와 방어에서부터 비롯됐다는 게 정설이다.

달성토성, 용두산성, 검단토성, 봉무토성, 고산토성 등은 해발 40~100m의 낮은 구릉지에 쌓았으며, 팔거산성, 용암산성, 대덕산성 등은 해발 100m 이상에 위치한다. 성 인근에는 고분군이 축조된 경우가 많다. 달성토성과 비산·내당동고분, 봉무토성과 불로고분, 팔거산성과 구암리고분, 성동토성과 성동리고분, 화원토성과 성산리고분, 문산산성과 문산리고분, 설화산성과 설화리고분, 용암산성과 도동고분, 초곡산성과 양리고분 등이 그 예다. 대구지역 고대 성곽의 가장 큰 특징은 달성을 중심으로 대구분지를 감싸듯이 배치돼 있다는 점이다. 토성의 경우 대부분 큰 강과 소하천 지류의 인접한 곳에 위치하며, 축성집중도가 높다. 산성의 경우 낙동강변에 주로 밀집돼 있는 게 특징이다.

|

10. 대구는 임란의병의 중심도시였다

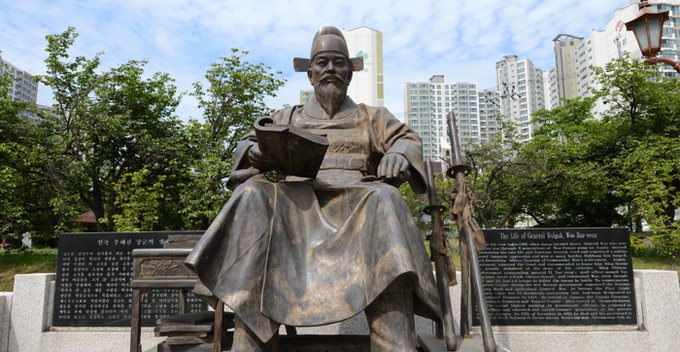

영남지역은 의병활동의 중심이었다. 1593년(계사) 1월 전국의 의병 수는 약 2만2천명이었는데, 경상좌·우도의 의병이 1만2천명으로 절반이 넘었다. 대구를 비롯한 경주·상주·영천·의성·안동·영덕 등 경북지역에서도 걸출한 의병장이 등장해 게릴라전을 펼쳐 침략군을 괴롭혔다.

왜군의 진군로 가운데 중로(中路)에 위치한 대구는 팔공산과 낙동강, 금호강 일대가 전투의 중심이 됐다. 팔공산을 비롯해 현재 대구의 동구, 북구, 수성구, 가창 일대는 영천 신녕출신 의병장 권응수 장군과 유기적으로 협력했다. 대구의 서남쪽 달서구와 화원, 비슬산, 낙동강 일대 의병을 이끈 우배선은 곽재우 장군과 전략적으로 연계됐다. 정유재란 때 대부분의 대구출신 의병장은 곽재우가 이끄는 화왕산전투에 참전했다. 임진왜란 이후 대구는 정치군사요충지로서 경상감영이 들어서는 등 경상도의 수부로 떠오르게 됐다.

대구지역에서는 정사철, 서사원, 손처눌 등의 유림이 중심이 돼 임진왜란 발발 3개월 후인 7월6일(음력), 팔공산 부인사에서 최초로 의병을 결성했다. 이듬해 계사년(1593)에는 181명이 모여 공산의진군(公山義陣軍)을 조직했다. 1596년 최동보, 서재겸, 최인, 손처약 등 영남지역 95명의 의병장이 팔공산에서 2차 회맹(會盟)을 했다. 정유년(1597) 대구의병은 화왕산에서 3차 회맹을 가졌다.

|

11. 대구는 한반도 공룡의 수도였다

약 1억년 전 중생대 백악기 현재의 경상도 일대는 직경 150㎞나 되는 거대한 호수였다. 습지와 늪, 수풀로 우거진 호수는 북쪽으로 안동, 동쪽으로 영덕과 경주 건천, 서쪽으로 성주, 남쪽으로 전남 광양에 이르렀다. 호수는 공룡의 낙원이었다. 그 호수의 중심에 바로 대구가 위치한다.

대구가 중심인 경상분지(영남지역)는 공룡의 흔적이 뚜렷하게 나타나는 중생대 백악기 퇴적지층이다. 남한 지역에는 규모가 가장 큰 경상분지 말고도 해남분지, 능주분지(전남 화순 일대), 진안분지, 공주분지, 음성분지, 풍암분지(강원 춘천일대), 남양분지(시화호 일대) 등 10여곳에 크고 작은 퇴적분지가 있다. 이곳에서는 공룡화석을 비롯해 익룡·새·연체동물·어류·곤충 및 식물화석 등 다양한 화석과 퇴적구조가 발견되고 있다. 이 중 공룡의 흔적은 주로 중생대 백악기 퇴적지층인 경상지층에서 발견된다. 대구는 한반도 ‘공룡의 수도’였다. 특히 남한은 전 세계에서 가장 다양한 공룡발자국이 발견된다.

지금까지 우리나라에서 발견된 공룡발자국은 화석산지는 100여곳. 이 가운데 대구는 10여곳, 경북은 50여곳이다.

|

12. 대구는 한옥의 도시다

한옥은 전국에 고르게 분포하고 있지만 대구는‘한옥의 도시’라 해도 무방하다.

지난해 국가한옥센터가 집계한 목조건물현황자료에 따르면, 서울을 포함한 전국 7대 특별·광역시 가운데 1900년대 이전 한옥이 가장 많은 곳은 대구(452)였다. 이어 울산(432), 대전(188),부산(126), 서울(86), 광주(83), 인천(54) 순이다.

또한 전국에서 가장 많은 기와집이 남아 있는 자치단체는 경북(100,214)이고, 서울(49,513)을 제외한 6대 광역시 중 기와집보유 1위 도시 역시 대구(26,678)였다. 이어 부산(25,269), 광주(14,798), 인천(10,623) 등이다. 대구의 한옥은 서울이나 전주와 달리 시대별, 골목별로 다양하며 상업화되지 않은 특징이 있다. 지금까지 남아있는 대구지역 한옥 가운데 대부분은 1930년대와 60년대에 지어진 건축물이다. 위클리포유 보도 후 대구시와 중구청이 한옥마을 조성 등 한옥보존에 적극 나서고 있다.

|

13. 대구는 조선의 모스크바였다

1946년 10월 미(美)군정하에서 대구는 ‘조선의 모스크바’로 불릴 만큼 ‘반골의 도시’였다. 대구 10월사건은 제주4·3사건, 여순사건으로 이어졌다. 4·19혁명을 촉발한 계기도 대구 2·28의거였다. 대구는 ‘민주주의의 성지’였다.

1946년에 벌어진 ‘10월사건’은 광복 후 대구에서 일어난 가장 참혹한 사건이었다. 10월1일 기아데모로 시작한 항쟁은 12월 중순까지 전국으로 퍼졌다. 당시 대구·경북 인구 310여만명 중 70여만명이 파업과 시위에 참여했다. 하지만 이 사건은 2010년 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(이하 진화위)가 ‘사건’으로 명명하기 전까지 ‘폭동’으로 폄훼됐다. 진화위는 10월사건을 ‘식량난이 심각한 상태에서 미군정이 친일관리를 고용하고 토지개혁을 지연하며 식량공출정책을 강압적으로 시행하자 불만을 가진 민간인과 일부 좌익세력이 경찰과 행정당국에 맞서 발생한 사건’이라고 못 박았다.

|

14. 대구는 못의 도시였다

대구와 인접한 경산은 못이 많기로 유명하다. 전국 시·군 중 못을 가장 많이 보유한 도시다. 문천지, 남매지, 반곡지, 상신지 등 100곳이 훨씬 넘는다. 하지만 옛날엔 대구가 더 많았다. 조선 영조 때 대구읍지에 소개된 못만 해도 138개다. 지금은 도시가 확장되면서 사라지거나 매립됐지만, 고려시대 때부터 전해오는 못과 저수지가 여럿 있었다. 하지만 현재 도심외곽의 단산지, 옥연지, 운암지 등을 제외하고 그나마 호반의 형태를 유지하고 있는 못은 수성못과 성당못뿐이다.

매년 홍수로 피해를 입자 대구인들은 수로를 돌리고 제방을 축조하는 한편, 저수지를 만들었다. 성당지, 대불지(배자못)와 같은 저수지는 고려 때부터 있던 못이고, 감삼지, 천왕당지, 남소 등은 조선시대 지리지와 대구읍지 등에 나타난다. 수성못 등은 일제강점기 때 축조됐다. 이 밖에도 범어못, 한골못, 황산지, 날뫼못, 옹골못 등 크고 작은 저수지가 있었다. 그러나 못은 60년대 이후 안타깝게도 도시의 팽창으로 깎이거나 메워졌다.

|

15. 대구는 모노레일의 도시다

대구의 남북을 가로지르는 대구도시철도 3호선(북구 동호동~수성구 범물동 23.95㎞) 경전철 모노레일이 내년 하반기 완공을 앞두고 윤곽을 드러내고 있다. 30개 정거장의 외부공사는 마무리단계이며, 1천316본의 궤도빔도 692개의 교각 위에 다 설치됐다. 교각은 43t 중량의 차량이 시속 100㎞ 속도로 45도 각도에서 충돌해도 안전하도록 설계됐으며, 내년 10월까지 모노레일 차량이 시험운행된다. 위클리포유에서는 도시철도 3호선 중 10개의 ‘뷰포인트’를 선보였다.

정리·사진=박진관기자 pajika@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지