|

| 대구 북구 칠성2가의 한 빈집에는 쓰레기 등이 쌓여있다. 정지윤기자 yooni@yeongnam.com |

청도에서 빈집이 밀집한 청도읍 고수7리의 골목은 대낮에도 을씨년스러운 기운이 감돈다. 한눈에도 사람의 손길이 닿는 집과 그렇지 않은 집이 구분된다. 빈집이 남아 있는 사람들의 온기까지 잠식하는 듯했다. 영천시 서부동의 오래된 빈집에는 각종 쓰레기로 뒤덮여 있었다. 경북지역 곳곳에서 이런 모습이 발견된다.

빈집은 안전사고에 노출돼 있다. 노후화가 진행되면서 무너져내릴 가능성을 배제할 수 없다. 지방의 빈집은 가뜩이나 입지가 좁아진 지방을 더욱 힘들게 한다. '낙후 이미지'가 쌓이면서 인구 유입이 안 되고, 소멸의 길을 걸을 수밖에 없다.

|

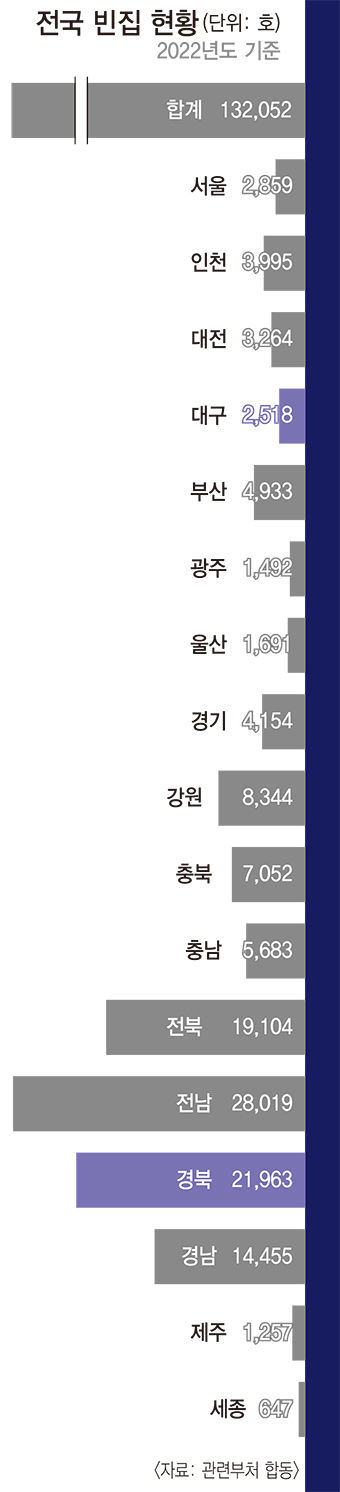

농림축산식품부와 국토교통부, 해양수산부가 합동으로 내놓은 지난해 기준 '전국 빈집 현황'(도시+농촌+어촌·일부 중복)을 종합하면, 전체 빈집 13만2천52호 중 16.6%(2만1천963호)가 경북지역에 있다. 전남(2만8천19호·21.2%) 다음으로 많다. 전북(1만9천104호·14.5%), 경남(1만4천455호·10.9%), 강원(8천344호·6.3%) 등 지방의 '도'(道) 지역에 빈집이 몰려 있다.

반면, 서울의 빈집은 2천859호로, 전체 빈집의 고작 2.2%를 차지했다. 인천(3천995호)은 3%, 경기(4천154호)는 3.1%였다. 특히 대구의 빈집도 2천 518호인 것으로 조사됐다. 농수산부, 국토부, 해수부가 규정한 빈집은 1년 이상 아무도 거주하지 않거나 사용하지 않는 주택이다. 미분양 주택은 제외한다.

국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 지난해 대구의 빈집은 4만3천86호이다. 조사 시점에 사람이 살지 않는 신축·매매·미분양 등 일시적인 빈집도 포함된다. 대구의 빈집이 늘어나는 이유는 경북의 시골 마을과 다르다. 부동산 문제가 가장 크다. 재건축·재개발 사업이 제때 시행되지 못하면서 원주민이 떠난 후 돌아오지 않는 경우가 대부분이다.

결국 빈집이 생겨나는 근본적인 원인은 '인구 유입'이 되지 않기 때문이다. 지방소멸에 대응이 빈집 문제 해결로 연결될 수밖에 없다.

지난 3월 대한부동산학회지에 실린 '빈집 발생 결정요인 분석을 통한 활용방안에 관한 연구'에서 저자(송옥자·이춘원)는 "기초생활수급자 지원을 통해 주택을 관리하고 인구 유출을 방지하는 정책을 실행해야 한다"며 "젊은 인구 유입을 통해 지역 고령화를 방지하고, 지원 정책을 강화해 인구 유입이 늘어나도록 해야 한다"고 했다.

서민지기자 mjs858@yeongnam.com

정지윤기자 yooni@yeongnam.com

서민지

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지